『出雲国風土記』

『出雲国風土記』総記

『出雲国風土記』意宇郡 ・ 『出雲国風土記』意宇郡2

『出雲国風土記』嶋根郡 ・ 『出雲国風土記』秋鹿郡

『出雲国風土記』楯縫郡 ・ 『出雲国風土記』出雲郡

『出雲国風土記』神門郡 ・ 『出雲国風土記』飯石郡

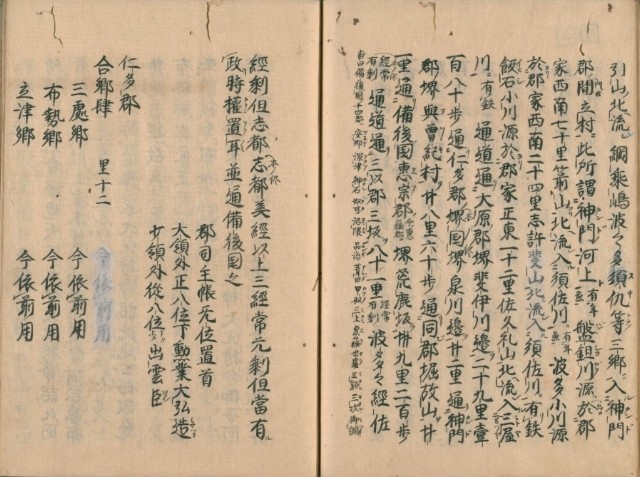

『出雲国風土記』仁多郡 ・ 『出雲国風土記』大原郡

『出雲国風土記』後記

・『出雲国風土記』記載の草木鳥獣魚介

『出雲国風土記』仁多郡(にたのこおり)

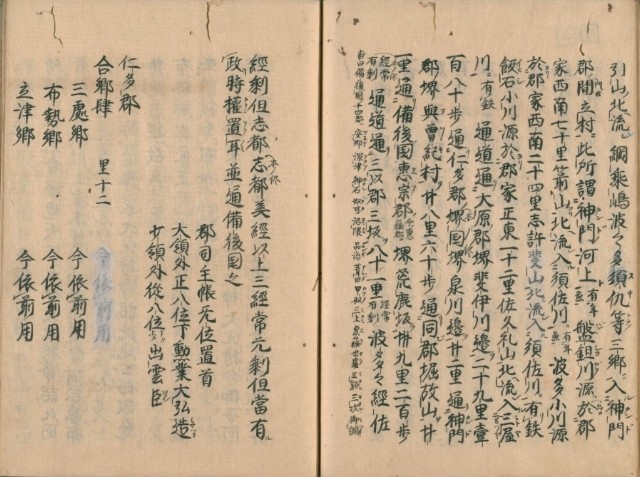

(白井文庫k42)

──────────

~

-----

~

仁多郡

合郷肆 里十二

三處郷 今依前用

布勢郷 今依前用

立津郷 今依前用

──────────

仁多郡†

仁多郡

合郷肆 里十二†

合わせて郷四 里十二

三處郷 今依前用†

三処郷 今も前に依り用いる

布勢郷 今依前用†

布勢郷 今も前に依り用いる

立津郷 今依前用†

立津郷 今も前に依り用いる

- 立津郷…今の地名から「三沢郷」の事であろう。後述するが、元は「三津郷」

・細川家本k54・日御碕本k54・倉野本k55・萬葉緯本k72・萬葉緯本NDLk73で「三津郷」

・萬葉緯本k04目録頁で「三津郷」[津]に傍記で「澤 和名」

・紅葉山本k45で「立津郷」

・出雲風土記抄4帖k16本文で「三澤郷」

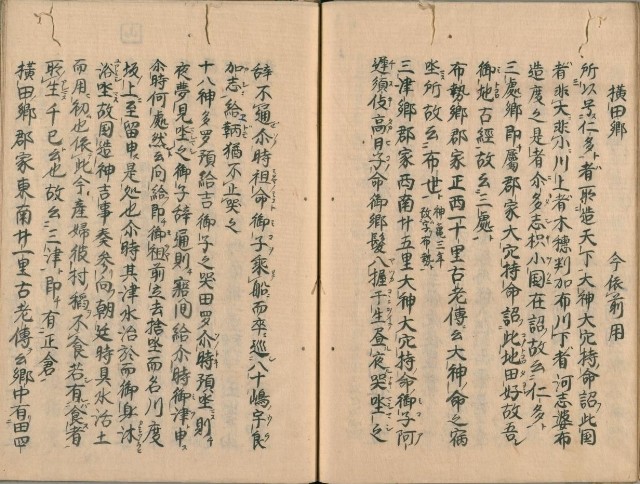

(白井文庫k43)

──────────

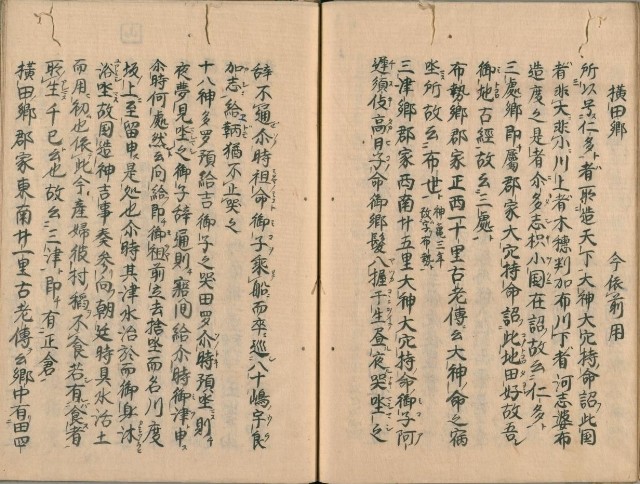

横田郷 今依前用

所以号仁多者所造天下大神大穴持命詔此国

者非大非小川上者木穂判加布川下者河志婆布

造度之是者尒多志枳小国在詔故云仁多

三處郷即属郡家大穴持命詔此地田好故吾

御地古經故云三處

布勢郷郡家正西一十里古老傳云大神命之宿

唑所故云布世神亀三年

改字布勢

三津郷郡家西南廾五里大神大穴持命御子阿

遲須伎高日子命御郷髮八握于生昼夜哭唑之

-----

辞不通尒時祖命御子乘船而卒巡八十嶋宇良

加志給鞆猶不止哭之

十八神多罗預給吉御子之哭田罗尒時預唑則

夜夢見唑之御子辞通則寤間給尒時御津申

尒時何處然云問給即御祖前立去捨唑而各川度

坂上至留申是処也尒時其津水治於而御身沐

浴唑故国造神吉事奏參向朝廷時具水活土

而用初也依此今産婦彼村稻不食若有食者

所生千巳云也故云三津即有正倉

横田郷郡家東南廾一里古老傳云郷中有田四

──────────

横田郷 今依前用†

横田郷 今も前に依り用いる

所以号ス仁多ト者所造天下大神大穴持ノ命詔フ此国者非大ニ非小ニ川上ハ者木穂判加布川下ハ者河志婆布造度之是者尒多志枳小国在詔フ故云仁多ト†

仁多と号す所以は、所造天下大神大穴持命詔ふ。此国は大に非ず、小に非ず。川上は木穂判加布、川下は河志婆布之を造り渡る。是は尒多志枳小国在りと詔う。故に仁多という。

- 木穂判加布…(キノホハカフ)

・細川家本k54・日御碕本k54・倉野本k55で「木穂判加布」

・萬葉緯本k74で「木穂判加布」「判」に傍記で[夾刂](刾の異体字)

「判加布」の意味は良くは解らないが、[判]には別れるの意味があり、「加布」は「交」と考えると、木の穂(小枝)が枝分かれし交差している様子を表した表現なのであろうと思われる。

即ち、川上は茂みが多いという事なのであろう。

- 河志婆布造度之…

・細川家本k54・日御碕本k54・倉野本k55・春満考k60で「河志婆布這度之」

・出雲風土記抄4帖k17本文で「阿志波布這度之」

・萬葉緯本k72・萬葉緯本NDLk74で「阿志婆布這度」「阿」に「河イ」、「婆」に「波イ」を傍記。又、「阿志婆布」に「葦這-樋口氏」と傍記。

・紅葉山本k45で「河志婆布造度之」

・春満考k60で「河志婆布造度之」解説で「一本造を這に作れり」

「河志婆布」は「河芝布」、志婆=芝、芝というのはいわゆる野芝の事。「芝布」は野芝が布のように広がっている様子。近年は「芝生」と記していたりする。

「造」は「這」の誤記であろう。

「度」は「渡」の略体。

出雲風土記抄・萬葉緯本で「阿志婆布這度」とし、阿志婆布を葦這と解する説があるがこれだと葦這這度と這が重複する為不適。

又、阿志婆布を葦の根茎とする説もあるが根茎という根拠がない。

以上から、「河志婆布這渡之」であろう。河芝布これ這渡る。

いわゆる野芝が川辺に広がっている様子を表す。

- 尒多志枳小国…「尒多」については、楯縫郡沼田郷に記述がある。水が豊かで湿潤な土地であるという意味であろう。

「小国」については、出雲風土記抄4帖k17解説で「横田郷竹埼村の田疇の中に小国と言う之處有り」とあるが不明。

地理院地図「竹崎」

「鬼神神社」の所在地小字名が小国であるので、それを指しているのかも知れないが、竹崎ではない。

「小国」は特定の地区を指す固有名詞ではなく、普通名詞としての「小さき国」を指していると考えるべきであろう。

・参考までに、「和名類聚抄」-3-k23出雲國で「仁多爾以多」とあり、(ニイタ)と読んでいる。

『出雲国風土記』の地名縁起では上記により(ニタ)である。

- 仁多は古来より米作りに適した土地で良質米が穫れる地として知られる。今では「仁多米」としてブランド化され「東の魚沼、西の仁多」とも称される。その様な土地の様子を賞賛した一文なのであろう。

・収穫前の仁多の棚田。谷合のなだらかな傾斜地に小川が流れ、その傍で稲作が行われている。

刈り取り後は、当たり前に稲架掛(ハゼカケ)が行われている。

三處郷即チ属郡家大穴持命詔フ此地田好故吾レ御地古經故云三處ト†

三處郷、即ち郡家に属す。大穴持命、「此地田好し。故に吾れ御地として古くより經める。」と詔う。故に三處という。

- 郡家…仁多郡家。

・出雲風土記抄4帖k17解説で「古郡家盖乃當郡村欤」と記され、今の仁多郡奥出雲町郡(郡村大領原)であろうと考えられており、「仁多郡家之址」という石碑が大正期に建てられている。(但し確認されたわけではない)地理院地図

- 古經…古写本に異同はない。いずれも「古經」である。(細川家本k55・日御碕本k55・倉野本k56・出雲風土記抄4帖k17・萬葉緯本k73・萬葉緯本NDLk74・紅葉山本k45)

・春満考k60で「御地古徑 今案古徑ハ也詔の誤か」とあるが、上記のように古写本いずれも[徑]ではなく[經]である。

・出雲風土記解-下-k14で「古經 田詔の誤」

・訂正出雲風土記-下-k25で「故吾御地古經」頭注に「古經真竜作田詔今従之訓」と記し、眞龍説を採っている。

・出雲国風土記考証p312解説で「「古經」の二字は誤字であつて、内山眞龍は「田詔」であらうといつた。」と記している。

・校注出雲国風土記p83で「「此の地の田好し。故、吾が御地の田」と詔りたまひき。」としている。

・修訂出雲国風土記参究p407参究で「諸本の原文に「御地古経」とあるが、これでは何とも解し難いので、風土記解に「御地田詔」の誤写であるとされたのに従うべきであろう。」と眞龍説を採っている。

- 「古經」を眞龍の説のように「田詔」に誤るというのはあり得ない。「經」は縦糸の意味であるが「経国・経世」の様に「治める」という意味がある。「古經」は「古くより治める」の意味であり、断じて「田と詔る」などではない。「經」が「詔」であるとすれば「詔」の字が重複してしまう。

ついでに記しておくと講談社学術文庫「出雲国風土記」p267で「「~故、吾が御地に占めむ」と詔りたまひき」と記し、どこから拾ったのか「占詔」としている。

- 三處郷…出雲風土記抄4帖k17によれば、上下三處村~郡村等23所。又今の広瀬町の東西比田を含むかなり広い郷であった。

即ち、東比田から馬馳にまで跨る地区。三處村は三処村であるが今は三所(上三所・下三所)となっている。

布勢郷郡家正西一十里古老傳ニ云大神ノ命之宿唑マス所故云布世ト 神亀三年改ム字ヲ布勢ト†

布勢郷、郡家の正西一十里。古老伝に云う、大神ノ命の宿唑ます所。故に布世と云う。(神亀三年、字を布勢と改む)

- 宿…普通には(ヤド・シュク)であるが、ここでは(フセ)と読んでいる。(フセ)と云うのが「伏せ・臥せ」であるとすれば、或いはこの地で大己貴命が病にかかったのかと思われる。

又、「布世」という元字からすると、[布]には(広める)という意味があるから「世に広める」という意味とも考えられ、この地に留まりこの地域に稲作を広めたのかとも思われる。

「出雲風土記抄」4帖k18ではこの件に関して、大己貴命が素盞嗚尊から受けた試練の地が此処であったのかと推察している。

三津郷郡家西南廾五里†

- 三津…

・細川家本・日御碕本・倉野本はいずれも「三津」

・萬葉緯本k73で「三津」と記し[津]に[澤イ]を傍記

・出雲風土記抄4帖k19本文では「三澤」

・出雲風土記解・訂正出雲風土記で「三津」

三津郷、郡家の西南二十五里。

大神大穴持ノ命ノ御子阿遲須伎高日子命御郷髮八握于生昼ル夜ル哭唑之辞不通ゼ

尒時祖命御子ヲ乘セテ船ニ而卒巡シ八十嶋ノ宇良加志ニ給エ鞆猶不止哭之†

- 御郷髪…細川家本k55・日御碕本k55・倉野本k56・上田秋成書入本k47・鶏頭院天忠本k44は白井本に同じ。

萬葉緯本k73・出雲風土記抄4帖k19本文では「御髪」

春満考k60で「御郷髪 一本郷の字奈きを是とす」

出雲風土記解3帖k15本文で「御須髪」

訂正出雲風土記-下-k25で「御須髪」

山川版p125で「御須髪」と改変

- 「郷」の字は象形で物を間に置いて向き合う事を意味する。これから考えると「御郷髪」というのは、髪型の「みずら」の事を表しているのだと考えられる。

春満のようにあるものを無いというのは得心し難く、眞龍のように髪を髭だというのは勝手。いくら歳を経ても子供の髭が八握になるというのはありえない。

- 八握(ヤツカ)…握りこぶしの幅8つ分。70~80cm

- 哭…口をあけて大声で泣くこと。死者の弔いに泣くことを暗示する。

- 祖命…白井本では、上記のように(ミタマノミコト)と傍記しているが(ミオヤノミコト)と読んでおく。

- 八十嶋宇良加志…風土記に「八十嶋」という固有の島名は見られないので、「八十嶋」は多くの島という意味であろう。

加志(カシ)と言うのは、元は船をつなぐ杭の事を言う。樫の木を用いていたからこの名が生じたとも言うが、木の杭の他に石の杭の例もある。江戸期頃から「河岸」の字を当てるようになり、誤解を生んでいることがあるが、海辺で船をつなぐ杭も河岸と記されることがある。船の停泊場所のことを意味する。

「宇良加志」は「うらが・す」の活用形「うらが・し」として、「うらがす」は「癒す」の事であるとしている例があるが、引用例がこの出雲国風土記のこの部分にしかなく疑問。根拠となる語義自体不明。

白井本では「八十島の宇良加志に卒巡し給えども」と読むように記されており、「八十島の浦河岸に卒巡し給えども」の意味であろうと考えられる。

即ち「多くの島の浦の岸辺に連れて巡った」ということであろう。

神門郡高岸郷にも阿遲須伎高日子命が昼夜哭くという記述がある。それで岸辺に高屋を作り、そこで育てたという記述であるが、岸辺であれば阿遲須伎高日子命がさほどには哭かなかったのであろうと思われる。岸辺に寄せる波の音で穏やかな心持ちになったのであろうかと思われる。それで大己貴神があちらこちらの島の岸辺に連れて廻ったのであろう。

ちなみに、春満は「卒」は「率」の誤りとしており、まぁそうなのかもしれないが古写本いずれも「卒」であり「卒」には(にわかに・突然に)の意味があり、時折連れていったという意味なのでもあろうからそのままにしておく。

又眞龍は「宇良加志」は「由良加志」であり「揺らぐ」事と解説しているが、前後の文に繋がらない。

大神大穴持命の御子阿遲須伎高日子命、御郷髮八握に生いて、昼夜哭ましし。辞通ぜず。

その時祖命、御子を船に乗せて八十嶋の宇良加志に巡り給えども、なお哭やまず。

十八神多罗預給吉御子之哭田罗尒時預唑マス則チ夜夢見唑之御子辞通†

- 十八神多罗預給吉御子之哭田罗尒時預唑則夜夢見唑之御子辞通…

・細川家本k55で「十八神罗願給吉御子之哭由罗尒時願唑則夜夢見唑之御子辞通」

・日御碕本k55で「十八神多願給吉御子之哭由多尒願唑則夜多見唑之御子辞通」

・倉野本k56で、「十八神罗願給吉御子之哭由罗尒願唑則夜夢見唑之御子辞通」[罗]に[夢]を傍記

・出雲風土記抄4帖k19本文で「十八神夢願給告御子之哭田夢尓願坐則夜夢坐之御子辞通」[十]に[大歟]と傍記

・萬葉緯本k73で「大神夢願給告御子之哭由夢尒願座則夜夢見坐之御子辭通」

・春満考k60で、「十八神多多須 今案十八ハ大の字を転写誤り二字に作るるか」

・上田秋成書入本k48で「十八神夢願給吉御子之哭田[巳/夕]夢ィ尒願唑則夜夢見唑之御子辞通」

・鶏頭院天忠本k44で「十八神多願給吉御子之哭田夢尒願坐則夜多見坐之御子辞通」

・出雲風土記解-下-k16で「大神大の字諸本

十八尒裂誤夢願給」

・訂正出雲風土記-下-k25で「大神夢願給。告御子之哭由。夢爾願坐則夜夢見坐之御子之辭通」

- 「十八神多罗預給」は「大神夢願給」が正しいと思われる。

- 「吉御子」は「告御子」であろう。

総じて「大神夢願給告御子之哭由夢尒時願坐則夜夢見坐之御子辞通」

大神夢に願い給う。御子の哭く由を夢に告げ願いし時に、即ち夜の夢に坐す御子の辞通じるを見る。

則チ寤間給尒時御津ト申ス尒時何處然ルト云問給フ即チ御祖前立去捨唑而各川度坂ノ上ニ至留申ス是処也尒時其津水治於而御身沐浴唑マス†

- 則寤間給尒時御津申…

・細川家本k55で「則寤問給尒時御津申」

・日御碕本k55で「則寤間給尒時御津申」

・倉野本k56で、「則寤問給尒時御津申」

・萬葉緯本k73で「則寤問給尒時三津申」[三]に[御イ]と傍記。[津]に(サハ)の読み。

・出雲風土記抄4帖k19本文で「則寤間給尒時御津申」[間]に[問歟]と傍記。[御津]に(ミサハ)の読み。

・上田秋成書入本k48で「則寤間給尒時御津申」

・鶏頭院天忠本k44で「則寤問阿ィ給尒時御津申」

・出雲風土記解3帖k16本文で「則寤問給尒時御律申」

・訂正出雲風土記-下-k25で 「則寤問給爾時御津申」

・出雲国風土記考証p313本文で「則寤間給爾時御澤申」[御澤]に(ミザワ)の読み。

解説で「この一條は何れの古寫本にも「澤」の字を「津」と書いてある。併し出雲大河の記に「三澤」とあり、又此處の割註にも「三澤」とあるから、「津」の字は「澤」の草書から誤りたるものであること明かである。」と記している。

ここに云う「割註」は何を指しているのか不明。底本にしたという「訂正出雲風土記」に割註は無い。

・「修訂出雲国風土記参究」p522原文篇で「則寤間給爾時御澤申」

- 「寤(さめる)」は眠りからさめる事。[間]は「問]の誤写であろう。

- 「御津」は古写本何れも「御津」であり、「出雲風土記抄」で「ミサワ」の読みをあてているが、これは「三澤郷」とするための作為である。

「御津」を「御澤」と改変したのは後藤の「出雲国風土記考証」が初出で加藤の「修訂出雲国風土記参究」はこれを受け原文を無視し改竄している。後藤が「御澤」に(ミザワ)の読みを振っており、加藤はp410本篇で「三澤」に(みざは)の読みを振っている。

この件については少し長くなるので改めて後述するが(ミサワ)が正しい。

尚、「三澤」の由来については、野津風土記p146の頭注に永福の「出雲国風土記考」が紹介されており、それには「土俗傳に此郷内三の大澤ある故に三澤といふと傳へり其澤は下三成澤、大吉村澤、古市村澤なり」とある。

又、同頁に同じく永福「出雲国風土記考」からの引用として「御津といふ所は今の三澤町なるべし、石川渡りは今の石村川なるべし石川の名の残りて後に石村負しなるべし町のかたへに三澤社といふあり阿遲須岐高日子命を祭れ利と云う。三津の津は川門にて石川より大川に入る門なり石川は下阿井川内下鴨倉を經て此石村にて大川に入る其所に神代には哭を止め、亞をなをす薬水ありしなるべし」とある。

則ち寤めて問い給う時に御津と申す。

(大穴持命が夢から覚めて阿遲須枳高日子命に問うと「御津」と云った。)

- ここに云う「御津」は幼子の阿遲須伎高日子命の言葉であるから「水」の事であろう。

時に何處に然ると云ひて問給う。

(その時大穴持命は阿遲須伎高日子命に、それはどこにあるのかとお聞きになった。)

- 各川度…

・細川家本k55で「各川度」

・日御碕本k55で「名川度」

・倉野本k56で 「各石川ヲ度」

・萬葉緯本k73で「名石ィ川度」

・出雲風土記抄4帖k19本文で「石川度」

・春満考k61で「立於坐而名川 今案於ハ出の誤か 名ハ石の誤か」

・上田秋成書入本k48で「各川度」

・鶏頭院天忠本k44で「名川度」

・出雲風土記解-下-k16本文で「石川度荒鹿の字裂誤」

k17解説で「石川一本名川尒書以つれも誤字奈か盖此川ハ阿伊川を云奈るべし。下文戀山の傳尓和尒戀阿伊村ニ坐神王日女ノ命而上到尒時玉日女命以石塞川と阿連バ阿伊川を石川とも云しか。阿伊川と三津郷ハ同所也。~」

・訂正出雲風土記-下-k25で「石川度」

- 「石川」としたのは出雲風土記抄からのようである。

何れにせよ、古写本に「石川」と記すものはない。

出雲風土記抄が石川としたのは、阿井川と斐伊川の合流地点に石村地理院地図というのがあることに依ったのであろうと思われる。

眞龍は名川と記されているものがある事に触れ、石川も名川という川も無いために「荒鹿」ではないかと考えたようである。

王日女命云々の部分は、阿伊川(大馬木川)と云うなら三澤にせよ三津にせよ何の関係も無くなる。

先に永福の「出雲国風土記考」を記したが、石川が阿井川であるなら、阿井川は三沢神社の傍を流れておらず、永福の記述は間違っている。三沢神社の傍を流れるのは三沢川であり此の川は阿井川と斐伊川の合流点より更に斐伊川上流部で合流している為、これが石川であると云うなら石村とは何の関わりもなくなる。

後藤は、この件に関して記しておらず、訂正出雲風土記の「石川度」をそのままに解している。加藤も同様。

「石川」と解し、(石の多い川)というような解説をしている例があるが、どこの川でも上流部は石が多いのが当たり前で、説明しているようで説明になっていない。「名川」という固有名詞のある川を探るのも意味がなく、阿井川が石川だと云うのもこじつけに過ぎない。

ところで、阿遲須伎高日子命が育てられていたのは神門郡の高岸郷であった。大穴持命が夢に見、阿遲須伎高日子命に問うたのも高岸郷においての事であったと考えられる。高岸郷から三沢郷までの道程を考えると、神門川を越え斐伊川を遡上していく必要がある。

「各川」或いは「名川」と記されたのは、元は「各川」で、それはこの二つの大河を「各川」と記したのだと考えるのが自然なことのように思われる。

則ち、ここにある「各川度」というのは、「神門川と斐伊川の各川を渡り」の意味だと解すべきであろう。

(余談だが、この件の考察のため何度も三沢を訪れ、歩き回った。しかしながら「石川」にはどうしても得心できず、ようやく得心できたのが上記である。この件の傍証はこの後に行う。)

即ち御祖の前を立去りまして、各川を渡り坂の上に至り留まりて申す。是処也

(すると、阿遲須伎高日子命は大穴持命の前から立ち去り、神門川と斐伊川の各川を渡り、坂の上に到って立ち止まりこう云った「ここです」。)

- 津水治於而…以下のように各書で[治]を誤記と解している例が多い。「治」は、本来水をおさめるの語義であり、又水を整えるの意味でもある。[津]は水のわき出るところ、水の集まったところの意味であり、「津水治」は、津水の落ち葉等を取り除き整えるという意味であって誤記ではない。

山水を汲む時、流れを遮っている枝葉など取り除き水の流れを整え清水になるのを待って汲む。

その様な当たり前のことを表現している。

[治]にクムの読みはなく[沼]にもクムの読みはない。こういう勝手な読み変えが文の理解をいたずらに難しくする。

・倉野本k56で「津ノ水ヲ治メ於出而」(而に傍書があるが滲んで読みがたい)

・出雲風土記抄-4帖k19本文で「「津ノ水治於」

・萬葉緯本k73で「津水治於而」

・春満考k61で「水冶於而 今案冶於ハ湧出の誤リカ」

・出雲風土記解-下-k16本文で「津水沼於宣長云汲出の誤而」

・訂正出雲風土記-下-k25で「津水沼於而」

- 沐浴…[沐]は髪を洗うこと。[木]は枝の垂れ下がる様子を表し、髪を下ろした姿を示す。髪を下ろし水で洗うことが[沐]である。

[浴]は身体に水をかけること。[谷]は窪んだ様子で盥を指す。盥に水を汲み身体にかける事が[浴]である。

時にその津水治めて御身沐浴しませり。

(そうして、その津水を整え、ご自身で髪を洗い水浴びをされました。)

- よく、解説文などで「御子はすっかり健康になられました」等と記していることがあるが、その様な文章は風土記にはない。

高岸からこの地迄来るほどに身体は健康であり、ただ言葉を発しなかっただけである。則ち沐浴して健康になった訳ではない。

故国造神吉事奏參リ向フ朝廷時具水活土而用ヒ初ム也†

- 具水活土而用…「具水」は「其水」の誤りであろう。

・細川家本k55で「其水活圡而用」

・日御碕本k55で「其ノ水活圡而用」

・倉野本k56で「其水活治圡出而」

・萬葉緯本k73で「其ノ水活治ィ出シテ土ィ而用」

・出雲風土記抄4帖k19本文「其水活治カ土出カ而用ヒ」

・春満考k61で「且水治圡 今案治ハ彌の義に用ひたるか土ハ出の誤なるべし」

・出雲風土記解-下-k16本文で「其水沼出而用初也沼ハ汲、出を土と誤り書ク本ハ已ろし文意ハ其津ノ水を汲み出で祓禊の水尒用初る奈り」

・訂正出雲風土記-下-k26で「其水沼出而用」

[圡]は[土]の異体字。

「活土」を誤記と判断している記述が多いが、「土」は土地の神を表すのが字義。「活」は水が関を切って流れ出すの字義。

「活土」は(土地の神が現れ出る)事を意味するのであって誤記ではない。

故に国造朝廷に神吉事奏するに參り向う時、その水を(土地の神を呼びだす)活土に用いて初むるなり。

- つまり、国造が神賀詞を奏するに際し、最初にこの水を用いて土地の神の助けを求め、この水を用いることで、もの云わぬ阿遲須伎高日子命が声を発したように奏上の声を発する助けとしていたということである。

依テ此今産婦彼村ノ稻不食若シ有レバ食ス者所生千巳ト云也故云三津ト即チ有正倉†

- 所生千巳云也…「千巳云」は「子已云」であろう。「子云うを已む(止める)」

・細川家本k55で「所生千已云也」

・日御碕本k55で「所ノ生子己云也」

・倉野本k56で、「所生千児己云不言也」

・萬葉緯本k73で「所ノ生千己不云也」

- 故云三津即有正倉

・細川家本・日御碕本・倉野本は白井本に同じ。

・出雲風土記抄4帖k19本文で「故云三津神亀三年

改字三沢即有正倉」

・萬葉緯本k74で「故ニ云三津ト神亀三年

改字ヲ三澤ニ即有正倉」

- この部分、三津を三沢に改めたという部分は出雲風土記抄で岸埼が当初「三澤郷」と記した事に合わせる為に挿入したものと思われる。

此に依りて、今産婦彼の村の稻を食さず。もし食す者有れば、生れます所の子、云うを已む也。故に三津と云う。即ち正倉有り。

- 産婦が稲を食さない件については、記述は半端であり良くは解らないが、稲は土地の神の子であり、それを食することを忌んだものかと思われる。

・講談社学術文庫p268~p270で荻原はこの部分に関して「今も産む婦、彼の村の稲を食はず。若し食う者有らば、所生るる子已に云ふ也。」(今も妊婦はその村の稲を食べない。もし食べると、生まれた子は生まれながらもうすでに、ものを言う。)

と「已」を(すでに)とする倉野憲司の説をとっているが、真逆である。

[已]の第一義は「止む」第二義に「すでに」があるが、生まれてすぐ言葉を話すなどあり得ないことであり、あれば喜ばしいことであって忌むことではない。阿遲須伎高日子命の逸話は、言葉を発しなかったことを嘆いていた話で、言葉を発する事を忌んだ話ではない。

- 今はあまり使われないが「みずをする」という表現がある。幼子が極度の人見知りをする様子を云う。

私が中学生の頃、近所に引っ越してこられた三人家族があり、3才の女の子が極度の人見知りで、町内会長をして居た親父に相談があった。

話を聞いた親父は「みずをする子ですね。とにかくできるだけ家に連れてきなさい。」といって、夕食後連れてこられるようになった。

最初は、父親の後ろに隠れて、全く話をしないだけでなく、話しかけるとすぐに泣きじゃくる状態だった。

二ヶ月ばかり毎日のように連れてこられて、だんだん状態は改善され少しづつだがお話しも出来るようになった。

阿遲須枳高日子命の物語も、この「みずをする子」の話だったと思われる。

「みずをする子」というのは方言であるのかもしれないが「みず」は「見ず」が元ではないかと思われる。

父親の後ろにしがみつくように隠れる姿からそのように思われる。

ここの一文で「故云三津」の一文は前とのつながりが掴みにくく唐突感があるが、「みずをする子」という意味が元になって記されたのであろう。

- 阿遲須伎高日子命が是処と示した場所については次の二箇所が候補地とされている。

・一つには、要害山中の「刀研ぎ池」と呼ばれていた場所で今は「三澤の池」と呼ばれている場所。地理院地図

元は三沢城の水場で、今は小屋掛けされコンクリートで固めて水を溜め池の風情となっている。

・一つには、国道314号線に案内板がある「三津池」と呼ばれる場所。地理院地図

急峻な山道を登ると少しの平地がありその端に小さな垣でおおわれた場所がある。池は無い。

個々については別記するが、何れも湧水量は少なく、共に結構な山中にあり、風土記にある「坂上至留申是処也」の場所とは考えがたい。

永福は阿井川と斐伊川の合流点に薬水があったと記しているが、合流点あたりにその様な場所はなく、又「坂上至留」にふさわしい場所は見当たらない。

- さて、御津について私見を記しておく。

国道314号線から三沢町に行く途中に「トウトウの滝」と呼ばれる場所がある。地理院地図 今は尾原ダムが造られ古の様子とはかなり変わってしまったこの地域だが、斐伊川から坂を登りすぐに解る水場としてはこの「トウトウの滝」が最もふさわしいと考える。「トウトウ」の意味は解らなくなっており、水音が「ドウドウ」と聞こえるというような説が考えられているようであるが、これは「到頭」という意味であろうと思われる。神門郡の高岸郷から神門川・斐伊川とやってきて「到頭」(ついに)着いたという意味での名付けであろう。

水量は豊かで、沐浴するに充分である。

(トウトウの滝)

(トウトウの滝 案内板)

横田ノ郷郡家東南廾一里†

横田の郷、郡家の東南廾一里

古老傳テ云郷中有リ田四段許リ形チ聊カ長遂依リ田而故云横田ト即チ有正倉(以上諸郷所於鉄堅尤堪造雜具ヲ)†

古老傳て云。郷中に田四段許り有り。形聊か長し。遂に田に依りて故に横田と云う。即ち正倉有り。(以上諸郷の所、鉄より堅く尤なるを堪えて雜具を造る)

- 郷中有田四段許…

・「出雲風土記抄」4帖k20解説で(鈔云此郷翕乎竹埼代山中帳五反田馬場角村横田布大曲下横田原田樋口稲田久羅屋福頼八川等十五処以為横田郷也~所謂四段許田者盖可為今五反田欤)

・「出雲国風土記考証」p315解説で(この里程によれば、郷標は下横田の古市より室原川に沿うて遡ること十五町、八川本郷にあたる。風土記抄に「竹崎、代山、中ノ帳、五反田、馬場、角村、横田町、大曲、下横田、原田、樋口、稻田、久羅屋、福頼、八川等の十五所を横田郷となす」とある。)

- 岸埼は「五反田」ではないかとし、後藤は「八川本郷」としている。後藤の云う室原川というのは今は下横田川と呼ばれており、室原川はその上流部を云う。

ところで五反田の西方に「横田八幡宮」というのがあり地理院地図、かつては「横田神社」といい、元は八川本郷にあって横田郷総鎮守であったという。

八川本郷には現在「八幡宮」があるが、此の社が元の「横田郷総鎮守」であった。

してみると、横田郷の中心、始まりはこの八川本郷辺りであり、出雲国風土記に記す「郷中有田四段」というのは八川本郷辺りのことであったと考えられる。

この辺りの田は、下横田川(室原川)に沿って細長く作られた田が上流部まで続き、八川本郷辺りで河岸の両岸に各二段、都合四段に作られた田を指しての表現であったのだろうと思われる。

- ついでに記しておくと、加藤は「修訂出雲国風土記参究」p414参究で、(郷庁は鳥上の大呂辺にあったのであろう。四段は今の四反というに等しい。~この田は今の鳥上の五反田あたりがその名残かも知れない。)と記しているが大呂では方角が異なり、四段は四反であろうはずが無く、五反田は大呂ではなく中村に属するからかなり適当なことを書いていると云わざるを得ない。(この記述は大呂の「鬼神神社」社伝を参考にしたのであろう)

- 岸埼は「欤」の一字をつけて、疑問の意を込めて「五反田か」と記したが、いつの間にか「欤」の意味は失われ、五反田と断定するのが通説のようになってきている。

ちなみに「反」は広さの単位ではあるが、元々は「一反一石一俵」で米一石が穫れる田の広さを一反と呼んだ。加藤や荻原はこれを方形の面積と捉え長々解説しているが、「反」には元来方形の意味はない。

一石は、一人が一年間に食する米の量で、これを俵に詰めたものが一俵であるが、太閤検地や明治政府の規定など時代の変遷を受け、今では元来の意味は失われ、一俵30kgとして重量のように扱われるようになっている。

「三反百姓」という言葉が残るが、これは家族四人で暮らすには米が足りない貧しい農民という意味で用いられた。

- 余談だが、私が生まれた時、祖母の実家の弟が祝に米一俵を届けてきたそうだ。一歳になる頃、ヨチヨチ歩きが出来るようになると、小さな米俵を作り背負わされ、歩けるようになった事を示すため近所に配って廻らされたらしい。記憶にはない。

これは一俵の米が早く食べられるようにと成長を願っての風習だったと思われる。

- 以上諸郷所於鉄堅尤堪造雜具…[尤](ユウ)は優れた物を言う。[堪]は竈を土の中に作ったものの事で、砂鉄を土間に設えた竈で溶かし優れた鉄器を作っていたことを表しているのであろう。

ここに云う「諸郷」は横田郷だけのことではなく仁多各所の郷を指している。

「雑具」というのは鍋釜など生活用品や鎌鉈など農具などのことを指している。

仁多は米処であるばかりでなく、斐伊川に流れ込む中小河川流域で良質な砂鉄が得られ、又火力を得るための豊かな森林にも恵まれていた為、長く出雲鉄の生産地として知られてきた。

(白井文庫k44)

──────────

段許形聊長遂依田而故云横田即有正倉以上

諸郷

所於鉄堅尤

堪造雜具或澤社 伊我多氣神 以上二所並

有神祇官

玉作社 須我乃非社 湯野社 比太社 漆仁社

大原社 御支斯里社 石壹 以上八所並

不有神祇官

[山]

鳥上山郡家東南卅五里伯耆與出雲

之堺有塩味葛室原山郡家

東南卅六里備後與出雲二国

之堺塩味葛有灰火山郡家東南三十

里 託山郡家正南卅七里有塩

味葛御坂山郡家

西南五十三里即此山有神御門故云御坂備後与

出雲之

堺有塩

味葛志努坂野郡家西南卅一里有紫

菜少々玉峯山

郡家東南一十里古老傳云山嶺在玉上神

-----

故云玉峯城化野郡家正南一十里有紫

草少々大内野

郡家正南廿二里有紫

草少々菅火野郡家正西四里高

一百廾五丈周一十里峯有

神社戀山郡家正南卅三里

古老傳云和尒思阿伊村唑神玉日女命西上到尒時

玉日女命以石塞不得會所戀故云戀山凡諸山

野在草木白頭公藍漆藁本玄參百合王不留行薺

苨百部根瞿麥升麻枚葜黄精地楡附子狼牙離留

百斛貫衆續斷女委藤李楡椙樫松栢栗柘槻蘗

楮 禽獸則百鷹晨風鳩山鶏雉熊狼猪鹿

狐狸兎獼猴飛鼯

──────────

或澤社 伊我多氣神 以上二所並有神祇官†

三澤社 伊我多氣神 以上二所並神祇官あり

- 或澤社…弎澤社の誤字であろう。[弎]は[三]の古字

・細川家本k56で「弎澤社」

・日御碕本k56で「弎澤社」

・倉野本k57で「弎澤社」[弎]に[三]を傍記

・「出雲風土記抄」4帖k20本文で「三沢社」

・「萬葉緯本」k74で「三澤ノ社」

仁多郡奥出雲町三沢402の「三沢神社」

- 伊我多氣神…

・細川家本k56・日御碕本k56は共に「伊我多氣神」

・倉野本k57で「伊我多氣神社」[神]に[社]を傍記

・出雲風土記抄4帖k20本文で「伊我多気社」

・萬葉緯本k74で「伊我多氣社」

・鶏頭院天忠本k44で「伊我多氣社」

・春満考k61で「伊我多氣神 今案神ハ社の誤奈るへし字延喜式にお奈し」

「社」ではなく「神」が本来であろう。それではおかしいと「社」の誤りというのが通説であるが、神としていたのは社が無かったためかと思われる。

・延喜式では「伊我多氣神社」

奥出雲町横田1278の「伊賀多氣神社」とされるが、「我」ではなく「賀」に変わっている。

又、奥出雲町大呂2058-2の「鬼神神社」では、延喜式記載の「伊我多氣神社」であると称している。

玉作社 須我乃非社 湯野社 比太社 漆仁社†

玉作社 須我乃非社 湯野社 比太社 漆仁社

- 玉作社…

・細川家本・日御碕本・倉野本で「玉作社」

・萬葉緯本k74で「玉作ノ社」

・出雲風土記抄4帖k21解説で「玉作社ハ者在于三処ノ郷中湯野村今ノ亀嵩山ニ曰此記ニ于玉峯山ト是也此社又ハ曰玉上ノ神社ト牟」

元は「玉峰山」820(m)地理院地図にあった。玉峰山で採れる水晶から玉を作っていた玉作部の祈願社だったという。

地理院地図では「玉峰山」だが、地元では「玉峯山」と記されている事もある。雲陽誌では地元で「亀嵩」と呼んでいると記す。

「亀嵩」は「神嶽」の訛だとも考えられているようだが、亀の形をした山ということであろう。

三沢氏が「亀嵩城」を「鬱峰山」625(m)地理院地図に築城するに際し原谷に移転。明治に入り「湯野神社」内地理院地図に移転。

玉作社

(玉峯山・亀嵩)

(湯野神社内 玉作神社)

・「玉作神社」では、祭神を「櫛明玉命」としているようだが、水晶から玉を作っていたという事から、「豊球玉屋命(玉祖命)」が本来の祭神であったと考えられる。

- 須我乃非社…元は菅火野(今の城山。須我乃非山とも呼ぶ)にあったが、三沢氏が城を作るに際し、南麓の角木に移転地理院地図。その後分社。

今は仁多郡奥出雲町三所806「須我非神社」として社は残るが、仁多郡奥出雲町三成687「三成八幡宮」 地理院地図の境外摂社となっている。

- 菅火野・須我非・須我乃非・須我非乃には名称に少々混乱がある。元社地の「菅火野」から(スガノヒノ)が正しいのであろう。

・細川家本k56・日御碕本k56・倉野本k57で「須我乃非社」

・出雲風土記抄4帖k20本文で「須我乃非社」

・萬葉緯本k74で「須我乃非ノ社」

・出雲風土記解-下-k19本文で「須我非乃社」解説で(須我乃非と書ハ誤)

・訂正出雲風土記-下-k26で、「須我非乃社」

- 「菅火野」には北麓から山頂に向かう道路があり、実際に登ってみると古木は少なく、今は電波塔だらけであるが頂上は公園になっていて展望は良い。

「菅」は菅笠や菅蓑などを作るのに用いられた植物であり、「火野」というのはこの山が山火事が多い山であったことを思わせる。「菅火野」というのはその様な事情による名付けだったのであろう。

- 漆仁社…湯村温泉の辺りをかつては漆仁里と呼び、この地に薬湯がありそこに社を造り漆仁社と呼んでいた。

今は雲南市木次町湯村1060「温泉神社」 地理院地図に合社されている。

・雲陽誌k96p178では「湯船大明神 大己貴命をまつる、~風土記に載る漆仁社是なり、出湯の川邊に鎮座」と記している。

- 漆仁の名称縁起は不明だが、「仁」の(いつくしむ)という意味から漆かぶれに効く薬湯であった事による名付けかと思われる。

大原社 御支斯里社 石壹 以上八所並不有神祇官†

大原社 御支斯里社 石壷 以上八所並神祇官あらず

- 大原社…上阿井大森の仁多郡奥出雲町上阿井2「大原神社」であろう。

・出雲風土記抄4帖k21解説で「大原ノ社ハ者三沢ノ郷尾原村岩坪大明神是也」

・雲陽誌ではk97p180で「尾原 岩坪大明神 風土記に載る大原の社なり。~」とある。

・考証出雲国風土記p317では「大原社 三澤村の尾原の岩坪大明神であつて、武御雷命、イハヒヌシの命、天兒屋根命を祀る」とある。

・修訂出雲国風土記参究p416参究で「大原社は風土記抄に「三沢郷尾原村の岩坪大明神是なり」とあって、今の仁多町阿伊にある大原神社である。~」と、無茶苦茶というか出鱈目を記している。

- 出雲風土記抄で尾原の「岩坪大明神」としているのは(大原→尾原)と解してのことだと思われるが尾原が大原であるという根拠は無い。雲陽誌や考証は出雲風土記抄を曳いたものであろう。

この地域で「大原」という地名を探すと、大馬木川上流に「大原」という地名が残る。地理院地図

「大原社」というのは、かつてこの地にあった社ではないかと思われる。上阿井の「大原神社」はここから勧請し今に残ったものではないかと考えられる。

- 御支斯里社…仰支斯里社であろう。

・細川家本k56・日御碕本k56は共に「仰支斯里社」

・倉野本k57で「仰支斯里社」[仰]に[仰]を傍記。

・萬葉緯本k74で「仰支斯里ノ社」

・出雲風土記抄4帖k20本文で「仰支斯里社」k21解説で「仰支斯里社ハ者布勢ノ郷八代村加美伎里大明神也」

・雲陽誌k83p200で「神霧明神 風土記に載る仰支斯里社ならむ、神職傳て加美岐里明神といひて天之狭霧神をまつる、」と記す。

・出雲風土記解-下-k19で「仰支斯里社 仰支ハ髪斯ハ期裂誤.~」

・訂正出雲風土記-下-頭注で「仰支ノ二字ハ髪を誤也斯ハ期也」

今の仁多郡奥出雲町八代344「仰支斯里神社」。眞龍以後カミキリと読んでいるようだが疑問。

雲陽誌で(さきしり)と読んでいる理由は不明。「狭霧」(サギリ)と関連付ける為かとも思われるが無理がある。

・修訂出雲国風土記参究p416で、加藤は「印支斯里社」と記し、(印は諸本に異同が多いが、細川家本・倉野博士本等の書体から「印支斯里神社」即と「稲置領社」と考えられる。~)と記しているが、細川家本も倉野本も[仰]部分は明らかに人偏であり[印]と読むことは出来ない。

[斯]の通常読みは(シ)であるが[其]に(キ)の読みがあり[斤]にも(キ)の読みがあるのでこれは(キ)と読める。

即ち「仰支斯里」は(オシキリ)と読むのであろう。

[斯里]は祭神である神名の[霧]であり、[仰支]は[仰](仰ぐ見上げる)であり[支](字義は木の股を用いて支える)であるから、霧が中空に漂う様子を下から仰ぎ見る事を示した社名と考えられる。

「仰支斯里神社」の神職が、これを「髪切」としているのは、須佐之男命の遺髪三筋を御神体として「髪切大明神・加美伎里大明神」として伝えてきたことによるというのであるが、祭神である「天之狭霧神」と関連が無く、別の縁起と思われる。

[仰支]が「髪」を[髟][友]の二字に誤記したものというが、どの古写本も[仰]の[亻]と[卩]には疑いようがなく[髟]とみることは出来ない。従って一字を二字とした誤記とは云えない。これが誤記なら神社自身も歴年誤記してきたということになる。内山真龍の妄説である。

ちなみに「出雲国風土記」出雲郡に記された「立虫社」を「加美伎利大明神」と呼んでいた事があり、素盞嗚尊の毛髪を納める所として「髪切大明神」と記している例がある。(出雲神社巡拝記・出雲国式社考)

- 石壹…「石壺」であろう。

・細川家本k56・日御碕本k56で「石壷」

・倉野本k57で「石[大/冖/夫夫] 」「壷神社」と傍記

・萬葉緯本k74で「石壷ノ社」

・春満考k62で「石壺 一本石壺社とあるを是とす」

・出雲風土記抄4帖k21解説で「石壺社ハ者三沢ノ郷御埼大明神是也」

・雲陽誌k95p177で「御崎明神 風土記に載る石壹社なり、~~古宮 昔御崎の宮此所にあり、」と記す。

雲南市木次町平田1960(尾原)の「石壺神社」説と雲南市木次町平田435(石村)の「日御崎神社」説の二つがあるが共に疑問。

尾原の「石壺神社」については、出雲風土記抄や雲陽誌によれば「岩壷神社」であるはずだが、今は「石壺神社」としている。

先ず以て今の「石壺神社」は「岩壷」であって「石壺」ではないから風土記の「大原神社」ではないし、又風土記の「石壺」とも考えがたい。

尾原ダムが出来て上流部がどうであったのか既に解らなくなっているが、地理院地図の古い航空写真や手持ちの古い地図を見ても石壺と呼ぶにふさわしい場所は見当たらない。

石村の「日御崎神社」については、雲陽誌に元は古宮とあるが不明。元は「石壱社日御碕神社」と称していたという。

どちらに可能性があるかといえば「日御崎神社」の方であるのだが、社伝では石壱社である。

- 「石壺」という表現から考えると、石村下流に今は「鈩原」地理院地図という小山があり、斐伊川を大きく蛇行させる場所となっており、山容はいかにも壷のようであり、ここの事ではないかと思われる。[鈩]はタタラと読まれているが[鑪]の略字で[盧]は飯入れのことであり[鑪]は飯入れの形をした金属製の容器の事である。火鉢などを云う。

実際登ってみると産鉄に関連するようなタタラ場とも思えない。巨岩はないが岩とそれが風化した粘土質の山である。

山頂には仏教系の小祠が残る。神仏習合の名残であろう。麓には民家跡があるが廃屋となっている。

ここには元「鑪原神社」があったことが知られ、明治40年(1907)に石村の「日御崎神社」に合祀されている。

・雲陽誌k95p177には「爐原明神 金山彦神をまつる、祭日九月廿六日」と記されている。

[山]

鳥上山郡家東南卅五里 伯耆與出雲之堺有塩味葛†

鳥上山、郡家の東南三十五里。 (伯耆と出雲の堺。 塩味葛あり。)

- 鳥上山…今の「船通山」1142(m) であろう。地理院地図

・出雲風土記抄3帖k30解説で「鳥上山在雲伯両國堺仁多郡横田郷竹埼村俗呼曰舩通山」

「鳥上」の地名縁起は不明だが奥出雲町中村に「羽鳥神社」というのがありこの社の上という意味なのかとも思われる。

- 塩味葛…

・出雲国風土記考証p318で「鹽味葛は紫葛とも蘡藇とも書く。根は紫色、大きいものは徑二三寸、苗の長さ丈許り、苗は葡萄に似る。葡萄の和名もエビカヅラといふから、源順は和名類聚抄に於いて、これを混雑して居る。紫葛は葉毎に鬚ありて物に纏ふ。葉は紫色を帯び光がある。根皮の粉末を糯米粉と等分に温湯に調和し患處につける。但し、熱毒には用ゐる勿れ、鐵を忌むとある。」と記し、葡萄(野葡萄・山葡萄)ではないことを指摘している。

- 葛(カヅラ)は山中の蔓性植物を総じてカヅラと呼び、特段珍しい物でもないと思うが、塩味葛として敢えて風土記に記しているのは塩味がする特徴があるものがあったからであろう。読みに濁点をつけないのは普通に行われることである。(個人的にはカズラを囓ったことは無い。機会があれば囓ってみる)

室原山郡家東南卅六里 備後與出雲二国之堺 塩味葛有†

室原山、郡家の東南三十六里。(備後と出雲二国の堺。塩味葛あり。)

- 室原山…

・出雲風土記抄4帖k22、解説で(鈔云室原者備後国油来村与横田郷八川村堺山名也卅六里者今六里也)

・雲陽誌92コマp170

「室原山 備後出雲の境なり、其山【風土記】に載」

「三角山 東は伯州西は備後、北は出雲故に俚民三角山と號す、三國山ともいふ、峯頭に槇の老樹あり」

- 通説では「三国山」とされているようだが、三国山は出雲・備後・伯耆三国の堺であり、故にこの名があり二国の堺ではなく「室原山」には当たらない。

「三国山」は雲陽誌では上述のように「三角山」として記され、「室原山」とは別記されている。

「おろちループ」や「坂根ダム」が造られる以前、坂根ダム附近を通り、三井野原スキー場付近を通り油来村に到るのが街道であった。

室原川の源流筋をたどると、小峠が分水嶺となっており、峠から西への流れは大馬木川の源流である。小峠のやや東から谷筋を南に上がる山道がありその傍に室原川の水源流がある。(地理院地図には載っていない)

この水源方向には三峯からなる山塊があり、これを総して「室原山」と呼んだのであろう。

室原川の水源は西峯の標高898mの山である。

北東峯の北麓にはスキー場が作られている。南峯は西条川の水源となっている。

尚、今の三井野原駅付近は戦前には広島県であったが、1953年の境界変更で島根県に属するようになった。

北東峯899m地点の東南が備後、西北が出雲である。但し、雲陽誌では三井野原を出雲にふくめており、古来争奪が繰り返されてきた地なのであろう。三井野原は「御井の原」が元字で、この地にある「稚児ヶ池神社」に由来を持つ(稚児ヶ池=御井)が、出雲側からはこの高原地域を「室原」と呼んでいたものと考えられる。「室」というのは寒冷地に作る貯蔵施設を呼ぶが三井野原(室原)は中国山地でも特に寒冷な地として知られる。

ちなみに「稚児ヶ池」というのは三貴子の生誕地という伝説によるものだが、附近の比婆山御陵や吾妻山伝説(伊弉諾尊が「吾妻よ」と呼んだ)なども含め、備後側の伝説であり出雲のものではない。おそらくは比較的近年の創作であろう。

ついでに記すと、そもそも三国山は出雲側からは見えにくい山である。

室原山を三国山としたのは後藤であり、加藤もこれを曳いて通説とされて来ている。後藤は地図に頼り高い山を選びたがるが、見えない山を選ぶのはどうかと思う。加藤は後藤説を採りながら根拠を示さない。

- 眞龍は出雲風土記解-下-k20、室原山の解説で(鳥上山よ里落る水此山の麓を流るゝを室原川と云)と記しているが、何処をどう流れれば、鳥上山から室原川に至るのか全くもって不明。横田川と勘違いしているのであろう。(この件については再述する)

灰火山郡家東南三十里†

灰火山、郡家の東南三十里。

- 灰火山…

・出雲風土記抄4帖k22、解説で(鈔云灰火者大谷村与小馬木中路山名也三十里者今五里之也)

・雲陽誌93コマp172で「灰火山 大谷と小馬來との中間の山なり、【風土記】に載る所なり」

・出雲国風土記考証p319で、「灰火山 郡家東南卅里」解説で(佛山の頂上より東南へ七町の處に、標高一千〇四十八・四メートルの山がある。これを金川奥といふ。それであろう。

・修訂出雲国風土記参究p418参究で、(風土記抄に「大谷村と小馬木との中路の山名なり」とあるが、方角里程から見て馬木の仏山(標高一〇一二米)であろうと思われる。路程は一六・〇三六粁にあたる。)

- 概ね以上の二説ある。風土記抄によるもの(雲陽誌・風土記考)と、後藤の説(加藤は後藤の説を曳いたもの)である。

風土記抄にある「大谷村」は大谷本郷であるとすると、この地は郡家のほぼ南であり。小馬木はその西南方向である。

これは、「郡家の東南」という風土記本文と明らかに矛盾する。

「出雲国風土記」の記述順を見ると、

・鳥上山 郡家東南三十五里

・室原山 郡家東南三十六里

・灰火山 郡家東南三十里

・遊託山 郡家正南三十七里

・御坂山 郡家西南五十三里

のように、順序良く記している。(これは仁多郡以外でも同様)

灰火山は、室原山と遊託山の間にあり、郡家に近い位置である。この事から、後藤は仏山辺りと考え、その最高峰を選んだのである。風土記抄の記述による灰火山は何れにせよ郡家の南西方向となり、誤っていると云わざるを得ない。

仏山のピークは三峯ある。仏下山962.1(m) ・仏山1010(m)・佛山1048.4(m)。仏山という呼び名は中央峯南西麓の岩屋に観音仏が置かれていることに由来する。

「灰火」の読みは眞龍が「出雲風土記解-下-k20」で(灰和名波比)と記して以後「灰火(ハヒヒ・ハイヒ)」と読まれているようだが、これは「灰火(ハビ)」と読むのが正しいように思われる。ハビというのは蛇のことでハブの訛である。蝮もハビ・ハブ・ハミと呼ぶ。即ち「灰火山(ハビヤマ)」というのは「蛇山」で、蝮の居る山、蛇の形をした山という意味なのであろう。

仏山を、北の大原側から見ると、その山容は蛇がトグロを巻いた姿に見える。北側からは最高峰佛山は見えない。

逆に南側の小峠側からは仏下山は見えない。何れにせよ大馬木川東方の大きな山塊である。

- 蝮に咬まれると、熱い火箸を当てられたような痛みが走るという。私自身は蝮に咬まれた事はないが、炭火が時に弾けて飛び散り手などに当たった体験はある。その様な痛みなのかと思うが、「灰火」という文字を用いたのはそういう意味合いが含まれているのかと思われる。

- おそらく岸埼はこの辺りの山中には蝮がいると見聞しそれをハビ山として「灰火山」とみなしたのであろう。(中路ノ山)というのは何処の山と特定しがたい曖昧な記述であり、岸埼自身特定できなかったことを意味している。

- 灰火山に関連して先年松江の宝照院所蔵の「灰火山社記」が公開され話題となった。これを根拠に灰火山は大谷本郷南方625(m) の小櫻山(峰山)という説が唱えられている。「灰火山社記」に山は特定されて居らずただ「東山」と記されているだけである。この「東山」を万才峠の東の山と解しているようだが、上記理由によりありえない。

小櫻山(峰山)は、大馬木川からは山中に隠れて見えない山であり、大谷本郷からは何とか望めるが、周辺他所からも望めない。その様な小山を出雲国風土記にわざわざ記載する意味がない。又、灰火山を源とする川の記述がこの後「出雲国風土記」仁多郡の川の記述部に出てくるが小櫻山(峰山)を源とするといえるような川は無い。

ついでに記すと、雲陽誌には宝照院について「此社昔年能義郷古川村灰火山といふ所にあり」と記しており、古川村は鷺の湯温泉や足立美術館のある今の安来市古川町であり、「出雲国風土記」仁多郡に記された灰火山とは別の場所であり無関係である。

(仏山)灰火山

託山郡家正南卅七里 有塩味葛†

託山、郡家の正南三十七里。(塩味葛あり)

- 託山…遊託山(ユウタクヤマ)

古写本はいずれも「託山」

・出雲風土記抄4帖k22本文で「遊託山」

解説で(鈔云遊託者阿井郷大馬木村山名也自是備後國乙原村隣焉此山俗呼曰仙山)

・雲陽誌k92p170「大馬來 此所より備後國越原村由來村まて二里、遊託山とて仙山あり」

・出雲国風土記考証p319解説で「遊託は、古寫本には皆何處にも「遊託」とあるが、訂正風土記には「遊記」の誤りであらうと云つて居る。今の美古登山と阿圖馬山とを籠めて云つたものであらう。美古登山の最高點は備後にあつて、海抜一千二百七十九・六メートル。その山の東は備後の油木である。それで「遊記」の名は「油木」に關係があらうと思われる。通常阿圖馬山を遊記山に充てゝあるが、阿圖馬山は油木村に接して居らぬ。美古登山は烏帽子山ともいひ、阿圖馬山の東に接する山であつて、國境の美古登山から山脊傳ひにて五十町にして備後の最高點に達する。伊弉冉尊を祀つてあるから、ミコト山といふ。」

- 後述部分で「遊託山」となっているので「遊託山」なのであろう。

出雲風土記抄に云う「乙原村」というのは「毛無山」南麓に「六ノ原」という地名があるが、此処を流れる川を「六ノ原川」といい、下流部から「一ノ原」「四ノ原」「「六ノ原」という地名が残っており、この流域を指しての呼び名だと思われる。(以前神門郡で記したが[乙]は曲がりくねった曲線を意味する)

古道として「出雲峠」というのがありこの傍に標高1071(m) の桔梗ヶ丘がありここから東方の山塊を「仙山」即ち「遊託山」と呼んでいたのだと思われる。一応記しておくと、毛無山(1143.7m)伊良谷山(1148.8m)牛曳山(1144m)蛇の目山(972.9m)

・後藤は「烏帽子山」や「吾妻山」を総じて遊託山とし、後には「吾妻山」を遊託山としているが、これらの山では出雲風土記抄の乙原村や油木村に到るのは遠回りとなり困難である。更に記せば、烏帽子山は郡家のほぼ南方であるが、吾妻山はその西方に当たる。烏帽子山と吾妻山の中間に横田別れという鞍部があるが、出雲峠とは標高差50(m) あり、歩くに50mの標高差は厳しいものがあり、出雲峠が主に使われたであろう。「峠」は道であるが「別れ」は境界である。

・加藤は後藤の説から更に絞り烏帽子山が遊託山だとしている。

出雲側の大畝から西城町油木に至るには出雲峠を越え六の原川に沿って下るのが妥当な古道であるが、出雲峠からわざわざ急峻な烏帽子山を越える意味はない。

尚、後藤は烏帽子山を「伊弉冉尊を祀つてあるから、ミコト山といふ。」と記しているが、伊弉冉尊(伊弉冊尊)を祀っているのは烏帽子山ではなくその南の所謂比婆山(峯山)であり、出雲側からは全く見えない。

恐らく後藤も加藤もこの辺りを歩いたことはないのであろう。

(遊託山)桔梗ヶ丘

・手前が遊託山(桔梗ヶ丘)その右奥が烏帽子山、更にその奥に吾妻山が僅かに見える。

山麓は丘陵地であり、割と広い山道の跡がなだらかに続いている。但し薮化しつつある。

途中までで引き返したが出雲峠まで続いているのであろう。水場もある。

一方吾妻山への登山道、即ち横田別れに向かう道は渓流沿いのかなり急峻で狭い山道で、古道として利用されていたとは考えがたい。

近年広島県側の「県民の森」計画に応じたのか、ある程度の整備はされている。

(吾妻山横田別れに向かう登山道)地理院地図

(途中まで舗装されているが離合困難な一車線道で駐車スペースもない。)

吾妻山は昨今伊弉諾尊が伊弉冊尊をここから「吾妻よ」と呼んだ山だと称しているが、何の根拠もない。後藤が記すように元は「阿圖馬山」である。

これは「東山」なのであって、猿政山(御坂山)の東にある山という事にすぎない。

(遊託山)桔梗ヶ丘頂上

・頂上は非常に見晴らしがよい。出雲の諸山が見通せる。向かいに見えるのは毛無山

(出雲峠)

・今では広場になっている。左に烏帽子山登山道、右に毛無山登山道。出雲側への山道は薮化している。広島県がキャンプ地として整備している為であろう。

- 「遊託」というのは、[遊]は(巡る)、[託]は(委ねて言う)という字義から、「山を巡って何事かを願う」ということを意味しているのであろう。

岸埼は「仙山」と呼ばれていたことから、支那の仙人が訪れたか、と記している。遊び心であろうか。

後藤が訂正出雲風土記に「遊記」とあるという件は例によって内山眞龍の説である。

「遊託」は「遊記」で「油木」と関連があるというなら、「油木山」と記せば良いことであって愚説である。

後に出版された「標注古風土記 出雲国」p306で、後藤の注として「この書の諸處にある遊託山は、古寫本皆かくの如し。託を記の誤りとせしは、内山眞龍にして、その據り所は疑はし。古寫本のまゝならば、ユタヤマと訓むべし。今のアヅマ山に當る。」

と記している。

- ついでに記すと比和町三河内に「越原」という地名がある。これを(オッパラ)と読み、此処が「乙原」だという説がある。越原は(コシハラ)であり、いつの頃からか(オッパラ)と呼ぶ説が生まれた。オッパラというのは、比婆山中の千引岩伝説に関連して生まれたもので、伊弉諾尊が黄泉醜女をこの地で追っ払ったという事に由来して(オッパラ)と呼んでいるのであるが、その場所は元々は比婆山と池の段の中程にある「越原越え」と呼ばれている場所であり、それからいつの間にか三河内の越原も(オッパラ)と呼び始める様になったのである。

そもそも、「比婆山」というのは古事記に記された「出雲國と伯伎國との堺の比婆の山(云々)」によるものであるが、この地の比婆山は出雲国と伯耆国の堺ではない。又近くの「比婆山熊野神社」は紀伊からの勧請社であって、この附近の伝説は「比和」という地名が「比婆」に類似性があるという事から色々創作されたものである。

「出雲国風土記」飯石郡で「藝藩通志」掲載の恵蘇郡全図を紹介したが、この地図に「比婆山」の記載は無い。

伊弉諾尊は桃の実三個を投げて難を逃れた旨古事記に記述されているが、標高1000(m) を越える地に桃が自生しているわけがない。

ちなみに、この附近の山名はことごとく出雲国風土記記載の山名と異なっており外来勢力の侵入後山名が変えられたのだと思われる。

明治政府は此の辺りを伊弉冊尊の神陵と称することを根拠がない故禁止している。

現在、この辺りの山々は、広島県側からの開発が進み宿泊設備や登山道なども整備されているが、元は明治に入って牛肉食が始まり、その放牧のために樹木伐採などが行われた場所である。

そういう経緯を無視して、観光用に伊弉冊尊に関連づける構築物(案内板など)をごり押ししているのが現状であり鼻白む。

これは出雲側で八岐大蛇伝説と称して例えば船通山に石碑を建てる行為等も同様。

でっち上げが一人歩きして誤解を拡散するのは疎ましい。

御坂山郡家西南五十三里即チ此山有神御門 故云御坂ト 備後与出雲之堺有塩味葛†

御坂山、郡家の西南五十三里。即ち此山に神の御門有り。 故に御坂と云う。(備後と出雲の堺。塩味葛あり。)

- 御坂山…

・出雲風土記抄-4-k23解説で、「鈔云御坂山上阿井郷呑谷山也是則雲列与備後国高野山之封境之近来此辺椀盂木工居焉故俗呼云木地山矣五十三里今八里卅町也」雲列は雲州であろう。

・雲陽誌k90p167 上阿井で「さるまさ山 此山黄蓮を生す。」「御坂山 【風土記】に此山神門あり、故に御坂といふ、呑谷の木地山にして備後國高野山の堺なり、」

・出雲国風土記考証p320解説で「御坂山は今の猿政山である。」

- 出雲風土記抄に言う「呑谷山」は標高769.5(m) の山である。

又備後国「高野山」は標高739.5(m) の山である。

- 「御坂山」というのは後藤の言うように今の「猿政山」1267.7(m) であろう。南麓に比べ出雲側北麓は急峻で特徴的な山容である。

「神御門(カミノミト)」というのは、北麓1070(m) 地点に10mを越える巨大な柱状節理があり、これを指したものと考えられる。

ここに至る途上岩場が続き、遠望すると坂のように見えることから、これを「御坂」と呼び、その故に「御坂山」と呼んだのであろう。

途上「穴命さん」と呼ばれる岩穴があり伊弉冊尊が祀られている。「神御門」の神は「伊弉冊尊」を指すのであろう。

「御坂山」が「猿政山」と呼ばれるようになった経緯は定かではないが、「さるまさ」は「去ります」の転じたもので「伊弉冊尊が神去りましし山」という意味での呼び名であろうと思われる。

念のために記すと(神去る)と云うのは亡くなることではない。(神が去った・神が隠れた)と云う意味である。

この辺りの山中にはいると山桜や黒文字などの他所とは少々異なる樹木が育っており、木地師の山と云われていたことを得心できる。

- 以前記したが、この地の北方に「伊弉冊」という地があり、ここでは伊弉冊尊を「命(ミコト)さん」と親しみを込めて呼んでいる。この地域に何らかの足跡を残したのであろう事が窺える。

- ちなみに島根県安来市広瀬町と鳥取県日野郡日南町の間に「猿隠山」817(m) があり、火の神「軻遇突智」を産んで伊弉冊尊が亡くなった地と伝える。

又その御陵は「御墓山」758(m) であると伝える。

この地は出雲と伯耆の境であり、庄原の比婆山伝説よりは得心し得る。

元は山頂にあったという社は今は鳥取県日野郡日南町阿毘縁2489「熊野神社」に移され祀られている。

その後伊弉冊尊の神陵は「比婆山久米神社」から「佐太神社境外母儀人基社」へと移されたのであろう。

「猿政山」も「猿隠山」も[去]を[猿]に変えているのは悪意としか考えられない。

- これは又別記するつもりだが、「伊弉冊尊」が単独で産んだ神は山に関連する神々が多く、「伊弉諾尊」が単独で生んだ神は海川に関連する神々が多い。(島生みは共同)

「伊弉冊尊」及びその子は山の神として奉られる事が多い。古代において、お産の際に妊婦は山籠もりした事を窺わせる。

飯石郡熊谷郷の記述も同様である。

出雲風土記抄や雲陽誌で「呑谷山」が「木地山」とされていることは、「伊弉冊尊」がこの地でお産のために山籠り(神去り)して生んだ神は木の神「句々迺馳(久久能智)」であったのかと思われる。

- 岸埼が何故「呑谷山」と記したのか訝しく思い、過日登ってみた。既に荒れているが山頂直下まで比較的広い山道が通じている。山頂は樹木の伐採も行われていたが、残念ながら猿政山の柱状節理は山影になって望むことが出来なかった。もし望めれば「遙拝所」と考えることもできると期待していたが無理であった。

途上これといった場所もない。「呑谷山」と記したのは「呑谷の山」の意味であり「猿政山」を指していたのかとも思ったが不明。

「呑谷の山」の意味であれば目前に見える「大毛無山」1215.7(m) の方が相応しいように思える。

気になったのは、今の山道は何度も作り直されたような痕跡があり、相当古い時代から営々と利用されてきていたであろうと窺えることである。

志努坂野郡家西南卅一里 有紫菜少々†

志努坂野、郡家の西南三十一里。(紫菜少々有り。)

- 志努坂野郡家西南…

・細川家本k56・日御碕本k56・倉野本k57で「志努坂野家西南」

・萬葉緯本k75で「志努坂野山乎郡家西南」

・出雲風土記抄4帖k23、本文で「志努坂野郡家西南」「解説で「鈔云志努阿井郷高尾村崖坂名也」

・雲陽誌k90p166 高尾に「志努坂野 【風土記】に載る高尾村の山なり」

・出雲国風土記考証p320解説で、「風土記抄には「阿井郷高尾村崖坂ノ名也」とあれども、信じ難い。思ふに、郡家から三澤郷まで古の二十五里で、その郷標を下阿井の山根と見れば、郡家西南卅一里は、上阿井町から長谷へさしかゝる邊にあたる。この道路は、山根から坂根、長谷、大横手を經て、備後の篠原へ通ふものであつて、鯛巣山坂路にあたる。されば志努坂野とは鯛巣山と見てよかろう。~」

- 細川家本などに「志努坂野家」とあるのは「志努坂郡家」の誤写とも考えられるが、白井本「志努坂野郡家」が正しいのであろう。

岸埼の記す「高尾村崖坂」は明確ではない。雲陽誌が「高尾村の山なり」としているのは、今の「伊賀平山」678.5(m) を指しているのであろうと思われる。

後藤は高尾では「郡家の西南」にしては南に寄りすぎと考えたのであろう、「鯛ノ巣山」1026.3(m) としている。

「崖坂」は定かではないのだが、これが高尾と見寄の境の峠地理院地図に至る坂道と考えると、岸埼の記述は正しいように思われる。

後藤の云う「鯛ノ巣山」では距離的に無理がある。後藤は「王貫峠」の先の篠原の地名を上げ志努坂との類似性を匂わせているが、篠原は街道から西に入った地でありこれも無理がある。

加藤は後藤の説を曳いてこれが通説となっている。

「山を野と記していることがある」と云いだしたのは後藤で、それを「野は小山である」としたのが加藤であるが、野は野であって山ではない。山裾を野と記し、解りやすく山名で示すということなのであって、山と野は全く異なる。

- 余談だが「鯛ノ巣山」の名称縁起は色々考えられているようだが、北麓の福原方面から見た山容が鯛の姿に見えることからの呼び名であろう。「鯛ノ姿山」が転じて「鯛ノ巣山」と呼ばれるようになったと思われる。

「鯛ノ巣山」に「コウモリ岩」と云う巨岩があるが、元は「隠岩」で伊弉冊尊が隠った岩と云う。地理院地図

ついでに「王貫峠」というのは後鳥羽上皇がここを通ったという伝説に基づく地名であり、風土記の時代とはかなり後の名づけである。

玉峯山郡家東南一十里古老傳ニ云山嶺ニ在ス玉上ノ神故云玉峯ト†

玉峯山、郡家の東南一十里。古老の伝に云う、山嶺に玉上の神在す。故に玉峯と云う。

- 玉峯山…(既述)

「玉作社」で記した「玉峰山(玉峯山・亀嵩)」

城化野ハ郡家正南一十里有紫草少々

大内野郡家正南廿二里有紫草少々†

城化野は郡家の正南一十里。(紫草少々あり。)

大内野、郡家の正南二十二里。(紫草少々あり。)

- 城化野…「城紲野(シロセツノ・キセノ)」であろう。

・細川家本k56、日御碕本k56、萬葉緯本k75、倉野本k57で「城紲野」

・出雲風土記抄4帖k23本文で「城紲野」

- [紲]は(物を繋ぐ縄・きずな)の意味。方角と距離から今の「権現山(ごんげんさん)」551.7(m) 周縁を指すと思われる。

「権現山」東麓に木次線が通じているが、ここは古来からの間道として知られ、この道を[紲]で表しているのであろう。

郡家から横田に通じる要衝であり、想像するに[城]の一字は権現山東麓に城を築いていたのかと思われる。(調査はされていないようである)

権現山は近年南麓からの登山道が整備された。中腹には「権現岩(天狗岩)」という巨岩があり蔵王権現が祀られていた事により権現山の名があるが、今は「本山神社」に合社されている。

ちなみに、蔵王権現というのは役小角が奈良の金峰山で修行していた際に現れた仏で、釈迦如来・千手観音・弥勒菩薩の習合仏とされ、神道では大己貴神・少彦名命・国常立尊の習合神とされる。

後には「押武金日命」に金峰山と同じく[金]の字を含むことから「安閑天皇」とみなされるようになった。

実に下らぬ理由であるが、安閑天皇を奉る神社は修験道縁起であり、本来の祭神は大己貴神・少彦名命と考えて間違いない。

役小角の従えた夫婦鬼、前鬼・後鬼の内、♂の前鬼を天狗とも云う。権現・天狗岩というのは、この地が修験の場だったことを物語る。

余談だが、加食には弘法大師伝説が残り、この附近の山を三日三晩歩き、或る大岩の影で一夜を過ごしたという。この岩を「経塚(弘法岩)」と呼んでいる。

・訂正出雲風土記では「城紲野(キヅナノ)」と読んでいる。[紲]自体が(キヅナ)なので疑問。

- 大内野…距離と方角から大谷地区周辺を指すのであろう。

「内野」というのは秋鹿郡阿内谷で記したが、周囲を山で囲まれた地形をいう。大内野というのは内野の大きなものをいう。

秋鹿郡では「阿内谷」が今は「内野」に転じているが、「大内野」は逆に今は「大谷」に転じたのであろう。

盆地のような窪地を谷と呼ぶのは中国地方では普通に行われてきたことである。

出雲風土記抄では権現山北麓の「大内原」という地名からここを大内野と考え距離を「二里」と改変しており、これが通説となっている。

古写本に「二里」と記したものはない。[二里]を[廿二里]に誤写する等ということはあり得ない。

大内野を大内原とみなす事で、上の「城紲野」を探ることに混乱を生じている。

菅火野郡家正西四里高サ一百廾五丈周一十里峯有神社†

菅火野、郡家の正西四里。高さ一百二十五丈、周り一十里。(峯に神社あり)

- 菅火野…(既述)

「須我乃非社」で記した「菅火野(城山・須我乃非山)」

現在、山頂付近には電波塔が建てられている。この為、北麓から舗装路が山頂までつけられている。

戀山郡家正南卅三里古老傳云和尒思阿伊村唑神玉日女命西上到尒時玉日女命以石塞不得會所戀故云戀山†

戀山、郡家の正南三十三里。古老の伝に云う。和尒阿伊村に坐す神、玉日女命を思う。西上に到る時、玉日女命石を以て塞ぎ、会う所を得ず。戀う故に戀山と云う。

凡諸山野ニ在ル草木ハ白頭公本ノ侭藍漆藁本玄參百合王不留行薺苨百部根瞿麥升麻枚葜本ノ侭黄精地楡附子狼牙本ノ侭 離留本ノ侭百斛石斛カ貫衆續斷女委本ノ侭 藤李楡椙樫松栢栗柘槻蘗檗ト書楮アリ†

凡そ諸山野に在る草木は、白頭公もとのまま・藍・漆・藁本・玄參・百合・王不留行・薺苨・百部根・瞿麥・升麻・枚葜・黄精・地楡・附子・狼牙・離留・百斛・貫衆・續斷・女委・藤・李・楡・椙・樫・松・栢・栗・柘・槻・蘗・楮

- 藁本(コウホン)…日本ではヤブニンジンの根を云う。頭痛などの鎮痛に用いる。

- 玄參(ゲンジン)…ゴマノハグサ。根を粉末にして熱冷ましなどに用いる。

- 王不留行(オウフルギョウ)…道灌草の種子。止血剤

- 薺苨(セイデイ)…ツリガネニンジンの根を云う。咳止め。

- 瞿麥(クバク)…ナデシコのこと。利尿剤。

- 枚葜(バクカツ)…サルトリイバラのこと。利尿・解毒・皮膚病に使う。茎に棘があり猿の毛に絡まることからこの名がある。

二枚の葉を柏手を打つように合わせて柏餅にする。葉を共に食べて薬効を得ることが出来る。

(江戸ではサルトリイバラの不足から柏の葉を代用したものを柏餅と呼ぶようになった。毒にはならないが薬効はないので葉は食べても無駄。)

- 地楡(チユ)…ワレモコウ。根を止血剤として用いる。

- 狼牙(ロウガ)…白い花が並んで咲く姿からこの名がある。白刺花。解毒・消腫等に用いる。

- 離留(リル)…ユリ科の棕櫚草(シュロソウ)のこと。プロトベラトリンを含む毒草である。

例えばトリカブトも今は毒草と解されているが「附子」として漢方では今でも生薬として用いられている。

「離留」も、古代には薬用されていたのかと思われる。

- 貫衆(カンジュウ)…ヤブソテツの根。駆虫薬

禽獸ニハ則チ百本ノ侭鷹晨風ハヤフサ鳩山鶏雉熊狼猪鹿狐狸兎獼猴飛鼯ノブスマ†

- 「則百」は「則有」に改める。

・細川家本k57・日御碕本k57・出雲風土記抄4帖k25本文・倉野本k58・萬葉緯本k76、何れも「則有」

禽獸には則ち、鷹・晨風・鳩・山鶏・雉・熊・狼・猪・鹿・狐・狸・兎・獼猴・飛鼯有り。

(白井文庫k45)

──────────

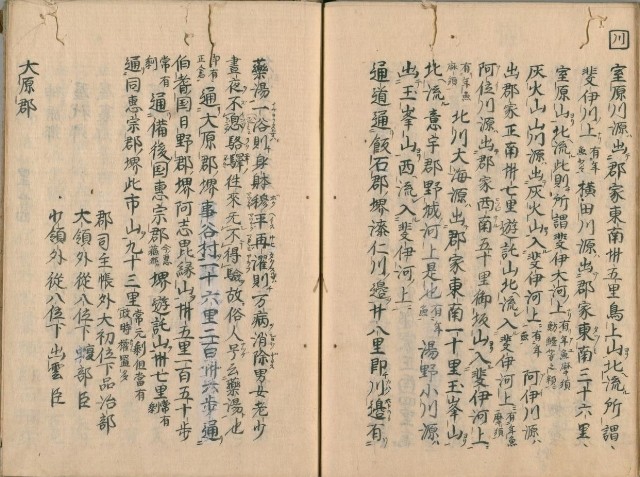

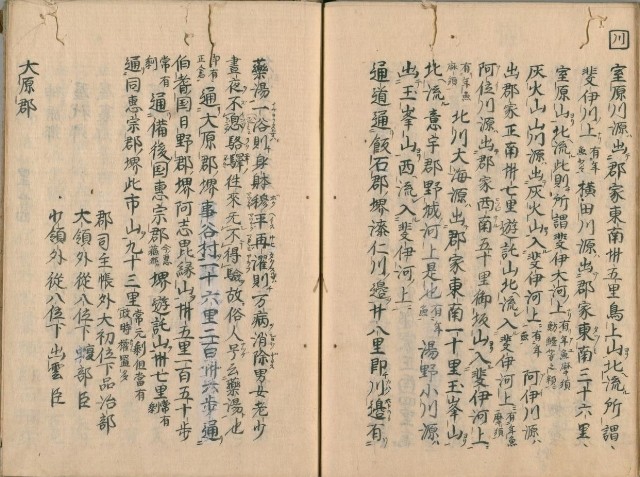

[川]

室原川源出郡家東南卅五里鳥上山北流所謂

斐伊川上有年

魚少々横田川源出郡家東南三十六里

室原山北流此則所謂斐伊大河上有年魚麻須

魴鱧等之類

灰火山山川源出灰火山入斐伊河上有年

魚阿伊川源

出郡家正南卅七里遊託山北流入斐伊河上有年魚

摩須

阿位川源出郡家西南五十里御坂山入斐伊河上

有年魚

麻須北川大海源出郡家東南一十里玉峯山

北流意宇郡野城河上是也有年

魚湯野小川源

出玉峯山西流入斐伊河上

通道通飯石郡堺漆仁川邊廾八里即川邊有

-----

藥湯一浴則身躰穆平再濯則万病消除男女老少

晝夜不息駱驛往來旡不得驗故俗人号云藥湯也

即有

正倉通大原郡堺事谷村一十六里二百卅六歩通

伯耆国日野郡堺阿志毘縁山卅五里一百五十歩

常有

剰通備後国惠宗郡今恵

蘇郡堺遊託山卅七里常有

剰

通同惠宗郡堺比市山九十三里常旡剰但當有

政時權置多

郡司主帳外大初位下品治部

大領外從八位下蝮部臣

少領外從八位下出雲臣

~

──────────

[川]

室原川源ハ出テ郡家東南卅五里鳥上山ヨリ北へ流ル所謂斐伊河ノ上ナリ有年魚少々

横田川源ハ出テ郡家東南三十六里室原山ヨリ北へ流ル此則チ所謂斐伊大河ノ上ナリ 有リ年魚麻須魴鱧等之類ヒ†

- この部分、室原川と横田川が入れ替わっているようである。

古写本は何れも白井本と同じであるから、かなり初期の段階で誤写したものと思われる。

訂正出雲風土記では、入れ変えたものを記している。

・出雲国風土記考証p325解説で「諸本に、横田川の記が、室原川の記と混雑して居る。~」と指摘している。

室原川の下流部八川本郷辺りが元の横田の地で、室原川を下横田川と呼んでいることから混乱が生じて来たのであろう。

次のように訂正する。

横田川源ハ出テ郡家東南卅五里鳥上山ヨリ北へ流ル所謂斐伊河ノ上ナリ有年魚少々

室原川源ハ出テ郡家東南三十六里室原山ヨリ北へ流ル此則チ所謂斐伊大河ノ上ナリ 有リ年魚麻須魴鱧等之類ヒ [#c31fbb35]

横田川、源は郡家の東南三十五里鳥上山より出て北へ流る。所謂斐伊川の上なり。(年魚少々あり)

室原川、源は郡家の東南三十六里室原山より出て北へ流る。此則ち所謂斐伊大河の上なり。(年魚・麻須・魴鱧・等の類あり)

灰火山山川源ハ出テ灰火山ヨリ入ル斐伊河上ニ有年魚†

- 灰火山山川…諸本比較すると「灰火山小川」であろう。文字数五文字であり「灰火小川」の四文字では無さそうである。

後藤の云う今の「金川川」が妥当。「金川」が今は地区名となっているため川の字が重複し「金川川」となっているが、元は「金川」と呼んでいたのであろう。

仏山北麓を水源とし北に流れ斐伊川分流の室原川に合流している。

・細川家本k57・日御碕本k57で「灰火小〃川」

・倉野本k58で「灰火小●川」(●は読みがたいが墨消しして文字があった痕跡を残したようである)

・出雲風土記抄4帖k25本文で「灰火小川」

・出雲国風土記考証p326、本文で「灰火小川~」解説で「八川村の金川を流れる川であらう。八川本郷に於いて室原川に入る。」

- ついでに記しておくと例の「灰火山社記」による小桜山(峰山)説で、灰火山の小川に相当するような川はない。

灰火山の小川、源は灰火山より出て斐伊河上に入る。(年魚あり)

阿伊川源ハ出郡家正南卅七里遊託山北ヘ流レ入ル斐伊河上ニ有年魚

摩須†

阿伊川、源は郡家正南三十七里遊託山、北へ流れ斐伊河上に入る。(年魚摩須あり)

- 阿伊川…今の大馬木川。

馬木というのは、中世(1390年代)山名氏の傍流馬木氏が山名氏が出雲守護職となったことに従い摂津国馬木村から移住し矢筈山397(m) に居城(馬木城・夕景城)した事による地名である。

馬木氏はその後尼子に属し更に毛利に属し安芸後長州に移住した。(馬木城は1560年三沢為清に攻められ落城)

阿伊川は大畝で東西から合流し、その間に「遊託山」がある。

今は東からの流れを小峠川、西からの流れを大馬木川と呼び分けていることから、遊託山の吾妻山説や烏帽子山説が生まれたようだが、既述の通り。

阿位川源ハ出テ郡家西南五十里御坂山ヨリ入ル斐伊河上ニ 有リ年魚麻須†

阿位川、源は郡家西南五十里御坂山より出て斐伊河上に入る。(年魚摩須あり)

- 阿位川…今の阿井川。源流域はかなり広汎に及ぶ。御坂山を水源とするのは支流の内尾谷川と呑谷川であるが、より直接的には先に記した「穴命さん」の傍を流れる桜谷川であり、風土記で源としているのはこの川なのであろう。(地理院地図には載っていない)

- ここ迄の記述で「阿伊川」「阿位川」「阿井川」と同じ読みで一字異なる川の名が続き混乱するが、これには何か理由があると思われる。

[阿]は(湾曲した様子)、[伊]は(おさめる)、[位]は(立つ)、[井]は(井戸のいげた)を意味する。

斐伊川は古来暴れ川として知られるが、斐伊川治水の過程の中で「阿伊川」は治めることが出来た川の意味で、「阿井川」は利用することが出来た川という意味が込められていたのではないかと思われる。「阿井川」はただの当て字であろう。

北川大海源ハ出テ郡家東南一十里玉峯山ヨリ北へ流ル意宇郡野城ノ河上是也有年魚†

- 北川大海源出…白井本の北は比の誤写であろう。諸本比較して「比太川源出」。

比太川は総じて今の飯梨川のことであるが、比太川・能義川・飯梨川と流れる地区により呼び名がある。

・細川家本k57・日御碕本k57で「比川大海出」

・倉野本k58で「比川大海比太川源出」

・萬葉緯本k76・出雲風土記抄4帖k26本文で「比太川源出」

比太川源ハ出テ郡家東南一十里玉峯山ヨリ北へ流ル意宇郡野城ノ河上是也有年魚

比太川、源は郡家東南一十里玉峯山より出て北へ流る。意宇郡野城の河上是也。(年魚有り)

湯野小川源ハ出テ玉峯山ヨリ西へ流レ入ル斐伊河ノ上ニ†

湯野小川、源は玉峯山より出て西へ流れ斐伊河の上に入る。

- 湯野小川…今の亀嵩川なのだが、湯野で温泉が湧いていたのは、玉峯山の雄滝・雌滝・糸滝からの流れではなく、久比須峠からの流れの方である。湯の原で斐伊川と合流している。湯の原に今は温泉はないがかつてはあったのかも知れない。

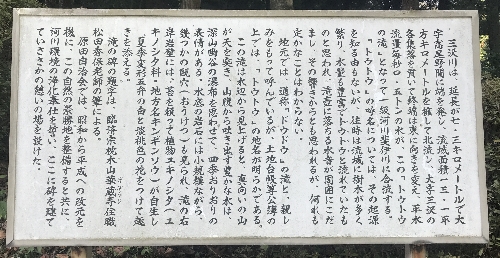

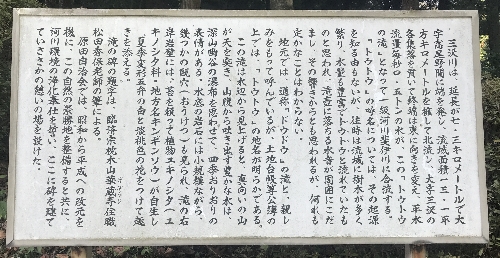

通道通リ飯石郡ノ堺漆仁川ノ邊ヲ廾八里即チ川邊有リ藥湯

一浴ユアミス則チ身躰穆平ヤワラギ ヤワラグ再濯フタタビアラフ則チ万病ヲ消除

男女老少晝夜ヲ不息トゞマラ駱驛ツギムニ往來旡シ不ルヲ得驗ヲ故ニ俗人号云藥湯ト也即有正倉†

通道。飯石郡の堺漆仁川の辺を通り二十八里。即ち川の辺に藥湯あり。

一浴する時は則ち身躰穆平す。再濯する時は則ち万病消除す。

男女老少昼夜を息わず駱駅の往來、験を得ざる無し。故に俗人なづけて藥湯と云う也。(即ち正倉あり)

- 通道通飯石郡…

・細川家本k58・日御碕本k58・倉野本k59・萬葉緯本k76・出雲風土記抄4帖k26、何れも白井本に同じ。

・出雲風土記解-下-k24では「通道」部分を文頭に横書きしている。

・訂正出雲風土記では「通販石郡」とし、最初の「通道」部分を削っている。

- 薬湯…湯村温泉のこと。地理院地図

[浴]と[濯]を書き分けているが、[浴]は湯をかける事、[濯]は身体を洗う事、と云う意味である。

- 余談だが、奥出雲で温泉にはいるとマナーの悪さに辟易することがある。前を隠さない、立ったまま湯をかける等々。

その一方でやたらと注意書きが書かれていたりする場所もあるので、直接には注意しないのであろう。

通リ大原郡ノ堺事谷村ヲ一十六里二百卅六歩†

- 事谷村…諸本「辛谷村」となっている。次の大原郡では「夆谷村」。しかしながら、事谷村も辛谷村も夆谷村も今の地名にはない。

・細川家本k58・日御碕本k58・倉野本k58・出雲風土記抄4帖k27本文・萬葉緯本k77で「辛谷村」

・出雲風土記抄4帖k47解説で「~大原郡界辛谷一十六里三百卅六歩今二里廾町五十六間今槻屋村是也~」

・出雲国風土記考証p327解説で「巻末道度には一十六里二百卌六歩とある。それがよいであらう。これは今の佐白から火ノ谷へ越す路である。郡堺を大原郷へ越し、火ノ谷を下れば、寺領の眞野の奥である。寺領といふ名は、無漏山にあつた寺の所領であつたから名づけたもので、もとは宇谷の一部である。 辛谷という名は今は無い。風土記鈔には「辛谷者今ノ槻屋村也」とあれども信じ難い。風土記解には、辛谷をヒゞリダニと讀んで居るが、比比理村の位置を誤つて居ることから起つた誤りであつて、取るに足らぬ。 或は辛谷は「宇谷」の誤りかも知れぬ。宇太保を古寫本に辛太保と書いて居る例がある。大原郡の記に有造館本に烽谷とある。槻屋の篠坂峠を越すことならば、郡家からの里程が古の二十二里餘であるべければ、槻屋でないことは明かである。」

「火ノ谷」は今の「樋ノ谷」。地理院地図

岸埼の云う槻屋村は、木次町槻屋、

後藤の云う宇谷は日登の北東地域木次町宇谷の事。

○後藤は、今の八頭峠を越すルートで考えており、加藤もこれに追従している。(参究p426で辛谷をひのたにと読み色々こじつけているがくだらないので省く)

八頭峠は標高370(m) 余のかなり高度のある峠であることを考えていない。

通道は人の往来ばかりでなく物資の運搬路でもある。物資を運ぶに際しその行路で標高の高低は重要な要件である。

この意味で、八頭峠越えは妥当ではない。

今は尾原ダム建設に伴うダム湖が出来た為かつての交通路は水中に沈んでいるが、尾原ダムのダム本体の最上部標高は220(m) である。八頭峠に比べて遙かに低い。当然湖水下の交通路は更に低い。

この事を念頭に、仁多郡家から大原郡家への通道をさぐると次のようであったと考えられる。(東西を解りやすくする為大原郡家から記す)

大原郡家-八日市-日登-真金-坂水-下布勢-前布勢-馬馳下-下三所-上三所-仁多郡家

このルートで馬馳下以西で標高の最も高いのは坂水の南の別れ道であるがそれでも標高は302(m) である。地理院地図

現在坂水と真金は通行止めとなっている。これは2010年頃に落石のため死亡者が出て、補修も困難と云うことで通行止めとなった。

今は荒れた道となっているが、ここを訪れたとき丁度山仕事から降りてこられた老人に聞くと、この道が古来からの街道であったそうである。この附近は岸埼の記す槻屋村(ツキノヤムラ)であり風土記抄の記述は多少曖昧ではあるが間違いではない。

ちなみに坂水と云う地名はここに古くからの水場があることに依るのであろう。往来する者にとって峠近くの道路脇にある水場は非常に有り難い場所である。

「辛谷」というのは真金から坂水への谷筋の名称と思われる。

[辛]はカノト(金の弟)十干で金性の陰。「真金」と云う地名と共に鉄を意味する。産鉄地だったのであろう。

「辛谷」というのは真金側の谷の名で、「夆谷」というのは坂水側の谷の名であったのかとも思われる。

ついでに[槻]は弓を作る材料である。「槻ノ屋」というのは弓を作っていた事にちなむのであろう。

(坂水の水場)

大原郡の堺、辛谷村を通り一十六里二百卅六歩

通リ伯耆国日野郡ノ堺阿志毘縁山ヲ卅五里一百五十歩常有剰†

伯耆の国日野郡の堺阿志毘縁山を通り三十五里一百五十歩(常に郵あり)

- 阿志毘縁山(アシビエヤマ)…阿志毘縁は今の阿毘縁(アビレ)であろう。

「阿志毘縁」は元は「足冷え」であったのを好字変更したのであろう。何か縁起があったのであろうが不明。豪雪地ゆえの名かと思われる。

「阿毘縁山」は三角点名で標高797.1(m) の山であるから、これが「阿志毘縁山」である。

鳥取県日野郡日南町下阿毘縁に「阿毘縁山解脱寺」があり山号に阿毘縁山を称するが、この寺の後背の山は三角点名で高祖山676.8(m) という。

(近年の観光案内では高祖山を阿毘縁山としている。寺の山号から類推したのであろう)

解脱寺は日蓮宗の寺で日蓮自作の木像で知られるが、風土記とは関係がないので省く。

又、近くに「上阿毘縁神社」、「下阿毘縁神社」、高祖山北麓に「山口神社」があるが共に明治に入って社名変更したものである。

・出雲風土記抄4帖k27解説で「伯耆国日野郡阿志毘縁山卅五里二百五十歩今五里卅二町盖横田郷代山村東辺伯州大菅村堺也」

・出雲風土記解-下-k25解説で「阿志毘ハ木ノ名.賀茂大人ハ木瓜といわれき.赤花春咲枝尒刺有.此木生る故山の名尒負~日野郡の名も阿志毘生る地ゆゑ阿志毘野と云らむを後尒畧て日野と云可.按尒今日野郡尒通ふ道五通有.阿志毘山越ハ玉峯の麓西比田東比田を過.日野郡阿西礼村尒出るを俗と奈みのたを通リと云.又横田の竹埼より伯耆の多里尒出るを萩山越と云此二通のうち奈るべし」

・出雲国風土記考証p328本文で「通伯耆國日野郡堺阿志毘縁山卅五里一百五十歩。常有

剗」

解説で「阿志毘縁は今阿毘縁といふ。此の通路は、郡家から横田、大呂、竹崎を通りて阿毘縁へ越す。」

・修訂出雲国風土記参究p426参究で「阿志毗縁山は鳥取県日野郡阿毗縁との境の山(標高六五一・九米)であろう。路程は一八・九七六粁である。」

- ○岸埼は今の大菅峠を通る道とみなしていたようである。

○眞龍は日野郡へは五つの道があり、砥波峠と竜駒峠の何れかの道であろうと記している。

前段で阿志毘野と云うのは日野に結びつける為の創作でしかない。(日野の地名は日野氏に由来する)

古写本は何れも[縁]であり、[野]と記したものはない。

又、[緑]の誤字かと疑っているが「阿志毘」であるから「緑」と云うつもりかとも思われるが[緑]とする意味はない。

アシビ(アセビ)は馬酔木を指しているのだろうが花は白い。賀茂大人は賀茂真淵の事で、木瓜はボケノキを指している。

何れにせよ植物名とするには[縁]の字との関連に無理がある。

ついでに記しておくと訂正出雲風土記では頭注に「縁緑欤」と記している。

○後藤は万才峠(バンジョウダワ)を通る道とみなしているかのようであり、これが通説となっている。

○加藤の云う651.9(m) の山は大菅峠と万才峠の間にある山であるが、これは小萬歳山といい阿志毘縁山ではなく、加藤の思いつきに過ぎない。

◎ところで、竹崎から阿毘縁に至る道として、標高680(m) の峠道がある。斐伊川上流船通山に向かう道から別れ東に向かい、峠を越すと印賀川上流部の阿毘縁川に至る道であり、阿志毘縁山の西麓を阿毘縁川に沿って下ると上阿毘縁神社近くを通り、阿毘縁の集落に至る。今は殆ど廃道のようになっているが、この道がかつての阿志毘縁古道だったのではないかと思われる。

万才峠を通る県道188号印賀奥出雲線は、今でこそ度々の改修工事が繰り返されて便利な道となっているが、かつては崩落の多いかなりの難所であった。

後藤は明確には万丈峠を通る道と記していないが、それはこのような事情が頭にあった為なのであろうと思われる。

(阿志毘縁山・阿毘縁山)

通リ備後ノ国惠宗郡今ノ恵蘇郡堺遊託山ヲ卅七里常有剰†

備後国惠宗郡(今の恵蘇郡)の堺遊託山を通り三十七里(常に郵有り)

- 遊託山…既述したとおりであり、出雲峠を通る道であろう。

通リ同惠宗郡ノ堺比市山ヲ九十三里常旡剰但當有政ノ時權置多†

- 九十三里…諸本「五十三里」

・細川家本k58・日御碕本k58・倉野本k59・出雲風土記抄4帖k27・萬葉緯本k77、何れも「五十三里」

- 比市山…

・細川家本k58「此市山」[此]は崩し字

・日御碕本k58「比市山」・出雲風土記抄4帖k27・萬葉緯本k77

・倉野本k59「此市山」で崩し字[此]に[比]を傍記

・出雲風土記解-下-k25で「比布山」

・訂正出雲風土記-下-k29で「比布山」

- 眞龍は「比布山」と改変し、訂正出雲風土記はこれを踏襲している。

眞龍は更にこれを「比波山」としている。

- この通道は、今の王貫峠を通る道であろう。阿井と和南原を結ぶ要路として古くから使われてきた。

王貫峠は古くは槇木ヶ峠と呼ばれており、神在月の際出雲を訪れる神々が通った道であるともいう。

(王貫峠という呼び方は後鳥羽上皇が隠岐に流された際通ったことでこの名がある)

比市山というのは、今の鯛ノ巣山から鉄屋山にかけての山塊のことと考えられる。街道は鯛ノ巣山の東山麓に沿っている。

同惠宗郡の堺比市山を通り五十三里。(常には郵無し。但し政有る時に当たりて仮に置くこと多し)

郡司主帳外大初位下品治部

大領外從八位下蝮部臣

少領外從八位下出雲臣†

『出雲国風土記』大原郡