『出雲国風土記』

『出雲国風土記』総記

『出雲国風土記』意宇郡 ・ 『出雲国風土記』意宇郡2

『出雲国風土記』嶋根郡 ・ 『出雲国風土記』秋鹿郡

『出雲国風土記』楯縫郡 ・ 『出雲国風土記』出雲郡

『出雲国風土記』神門郡 ・ 『出雲国風土記』飯石郡

『出雲国風土記』仁多郡 ・ 『出雲国風土記』大原郡

『出雲国風土記』後記

・『出雲国風土記』記載の草木鳥獣魚介

『出雲国風土記』後記

- 「後記」という表示はないが、最終部分であるので「後記」とする。

(白井文庫k49)

──────────

~

-----

~

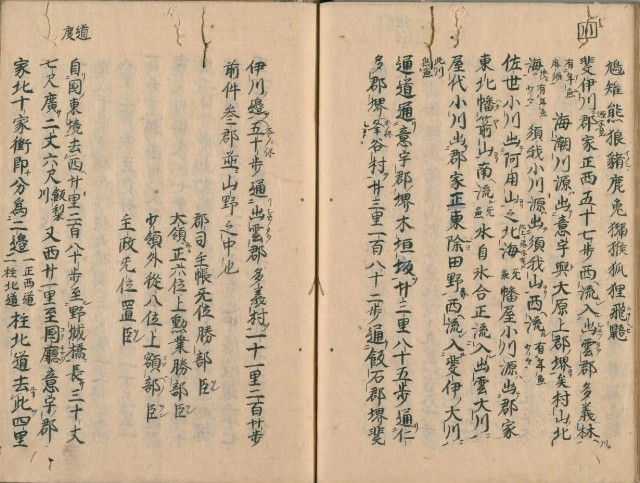

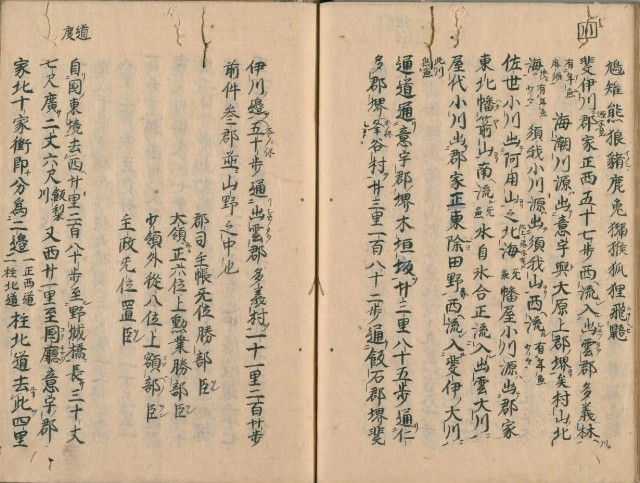

道度

自国東境去西廾里二百八十歩至野城橋長三十丈

七尺廣二丈六尺飯梨

川又西廾一里至国廳意宇郡

家北十家衝即分為二邉一正西道

二柱北道柱北道去此四里

──────────

道度

自リ国ノ東境去西へ廾里二百八十歩至ル野城橋ニ長三十丈七尺廣サ二丈六尺(飯梨川)

又西廾一里至国廳意宇ノ郡家北十家衝即チ分為二邉(一正西道二柱北道)

柱北道去ル此ヲ四里二百六十歩至郡北堺ニ朝酌渡(渡八十歩 渡船一)†

- 野城橋…安来市能義町の「能義大橋」辺り。地理院地図

位置は天平の頃からさほど変わっていないようである。但し、現在の能義大橋は1986年にかけられたもので、それ以前には長く橋はなかった。今の能義大橋の少し下流に堰があり、対岸には出雲路幸神社がある。その辺りに野城橋がかけられていたものかと思われる。

大原郡家でも同様だが、古代から川を渡っていた場所の跡を堰にしている例は各地で見られる。

- 余談だが、広島太田川支流の三篠川は子供の頃よく遊んだ場所だが、橋の下流に堰が作られていた。

堰は飛び石のように間隔を開けて作られており、ちょっと飛べば子供でも渡れるように作られていた。

洪水などで橋が流されても、再建されるまでその堰で通行が可能だった。

堰の下流は流れが穏やかで夏場は水泳などして遊んでいた。

川の合流地点前などに堰がある場所もあるが、そういう堰の下流の合流点あたりは流れが複雑になり淵になっている。

溺れる事故も多く、淵には河童がいるから危ないと聞かされていた。

一度淵に潜ったことがあるが、底の方は渦を巻いており魚が多数いて渦に沿ってグルグル回って泳いでいた。

渦に引き込まれそうになり慌てて逃げ出したが、浮かぶとずいぶん下流まで流されていた。

山口に来て、椹野川と仁保川の合流地点辺りには「のんこ」がいると言われていることを聞いた。

「のんこ」というのは方言で河童のこと。

・飯梨川―能義―飯生―利弘―野方―大塚―伯太川―安田宮内―関―関山峠で、約11.5km

・細川家本k63で「又西廿一里至国廳意宇郡家北十家衝即分為二邊(一正西道一柱北道) 柱北道去北日里二百六十六歩至郡北堺朝酌渡(渡八十歩 渡舩一)」

(山川版では、「又西廾一里至国庁意宇郡家北十字街即分為二道(一正西道一抂北道) 抂北道去北四里二百六十六歩至郡北堺朝酌渡(渡八十歩 渡船一)」と改変)

・日御碕本k63で「又西廾一里至国廳意宇郡家北十家衝即分為二邉(一正西道一柱北道) 柱北道去北四里二百六十六歩至郡北堺朝酌渡(渡八十歩 渡舩一)」

・倉野本k64で、「又西廿一里至国廳意宇郡家北十家衝即分為二邉道(一正西道一柱枉北道) 柱枉北道去北日四里二百六十六歩一本八十歩至郡北堺朝酌渡([援]渡八十歩[後]渡舩一)」頭注で「十家衝疑十字街欤」

・紅葉山本k52で「又西廿一里至國廳意宇郡家北十家衝即分為二邉(一正西道一柱北道) 柱北道去此四里二百六十六歩至郡北堺朝酌渡(渡八十歩渡船一)」

・出雲風土記抄4帖k45本文で「又西二十一里至國廳意宇郡家北十家衝即分為二道(一正西道一枉北道)」解説で「国廳即意宇郡出雲村十字街也本文家衝字恐字街欤」

・春満考k67で「十家衡 今按家衡ハ字街の誤奈るへし 為二邉(一正西道一桂比道) 今按邉ハ通の誤り桂ハ枉の誤奈るへし 柱北道去此 今按柱ハ枉の誤り此ハ北の誤奈るへし」

- 国廳…松江市大草町の「出雲国府跡」地理院地図

「六所神社」北方に「十字街」地理院地図と呼ばれる場所があり、岸崎はこれを参考に解説している。

但し、今十字街と呼ばれる場所が天平時代と同じ位置かどうかは疑わしい。

というのは、現在は区画整理が行われて農地が広がっているが、1960年代の航空地図で見ると、今の十字街附近は周辺に比してかなり雑然とした地区であるからである。

出雲は大国であるから国庁には数百人が務めていたと考えられるが、その規模からして東西南北各一辺少なくとも500(m) 程度の規模はあったであろうと思われる。

雑然とした地区全体が国庁の敷地に含まれていたのであろうかと思われる。

今の十字街は国庁の中にあった道の名残であろう。現在発掘調査されているのは極一部でしかない。

尚、荻原は講談社学術文庫「出雲国風土記」p312で「十字の街」と記しているが、上記のように地名は「十字街」である。又「国廳」を「国庁」と読みをふっているが、(コクチョウ)である。

「国庁」発掘に至った経緯はこの地が(こくてふ)と呼ばれていたからであり(くにのまつりごとどの)などとは呼ばれていない。

荻原が奇妙な読みを振っている例は一々指摘するのが馬鹿馬鹿しくなるほど多く、うんざりする。

ちなみに、加藤は修訂出雲国風土記参究p458本文で「国庁」「十字街」と読みをふり、p459参究で「国庁は「くにのまつりごとのや」と訓む。」と解説しているが、何故そう読むのか根拠は示していない。加藤の勝手な読み方でしかない。

ついでに、後藤は出雲国風土記考証p357本文で「國廳」と読みを振っている。「十字街」に読みはふっていない。

- 「こくてふ」という地名は地元山本家所蔵の検地帳に字名として記載されていた。

- 出雲風土記抄の[枉]は字義「木を曲げる」で(曲がる)の意味であるが、山川版の[抂]は[枉]の俗字で(曲がる)の意味もあるが(狂う・荒れる)の意味を含む。

「枉道」は「正道を曲げる・回り道」の意味である。

- 2022年1月現在の島根県の観光案内、出雲国庁跡の頁で「現在の県庁にあたる、古代の役所です。なぜか『出雲国風土記』には「国庁」についての記載はありませんが、ここが古代出雲の政治の中心でした。」と記されているが、出雲国風土記には上記の通り国庁(国廳)に関する記載はある。

(島根県教育庁文化財課では旧字が読めないのか、出雲国風土記を誰も読んでいないのか。通知はしないが改められたし。)

前書きが長くなった。本題に戻る。

- 柱北道…これを「枉北道」の誤りとし(北に曲がる道)と解釈するのが定説のようになっているが、古写本は「柱北道」である。

(後藤・加藤・荻原共に「枉北道」としている。)

[柱]は、普通に材木の柱であるが、中心として他からより頼まれる、支えるの意味を持つ。

「柱北道」というのは、柱のように中心となる北の道という意味である。

「柱北道」は「正西道」と並んで記されている。

宍道湖の北側の中心となる道が「柱北道」であり、南側の中心となる道が「正西道」である。

- 柱北道去此四里二百六十歩至郡北堺朝酌渡…「去此」は「去北」の誤写とも思われるがそのままにしておく。

・細川家本k63・日御碕本k63・倉野本k64で「去北」

・紅葉山本k52・萬葉緯本k82では「去此」

「柱北道、ここを去ること四里二百六十歩、郡の北の堺朝酌の渡しに至る。」

柱北道は出雲国庁から北に延びる道で、その北端から四里二百六十歩で朝酌の渡しに通じると記している。

柱北道が枉北道即ち北に曲がる道で、出雲国庁から朝酌の渡し迄の道だとは記していない。

- 意宇郡家北十家衝即分為二邊…前後するが「意宇郡家の北に十家にて衝く。即ちこの為に二辺に分かれる。」

[衝]は突き当たると云う意味である。意宇郡家から十軒ほどの家の並びの先で道が突き当たっているというのである。その為に道が二手に分かれていると記している。

意宇郡家がどこにあったかは確定されていない。

出雲国庁の近くであったではあろうが国庁と同所という事は考えにくい。

これは後藤が出雲国風土記考証p358解説で「「至國廳意宇郡家北十字街即分為二道」は、他の文例によれば「國廳意宇郡家ノ北ノ十字街に至り即分れて二道となる」と讀むべきものと思はれる。さうとして見れば、國廳は意宇の郡家と同所であつたのではないか。若し同所でないとすれば、相隣接して居つたであらう。」と記したことに始まる。

これは「至国廳意宇郡家」の部分を日御碕本等の返り点を参考にひとまとめにして読む事から生じた解釈のようである。

それを加藤が出雲国風土記参究p459解説で「意宇郡家は国庁の構内にあったものであろう。」と根拠もなく記したことが通説となってしまっている。

今の島根県庁と松江市役所が同所にあるかといえばそうでは無い。どこの県でも県庁と市役所は別の場所にある。

ところで、周防国府(周防国衙跡)は、今の山口県防府市にあり、長く東大寺の管轄下であったため明治期まで状態の良いまま維持され、国府史蹟として最初に指定されたのであるが、かつては国府内に佐波郡家があったと考えられていた。しかし近年の発掘調査により、郡家は下右田遺跡(右田小学校付近)にあったと考えられるようになってきている。

ちなみに周防国府は方八町(約850m四方)と呼ばれる広大な領域である。中心部が国衙と呼ばれ、政庁施設等があったとされる。

そもそも「北に曲がる道」というのはどういうことかと考えてみると、「北に向かう道」ならばわかるが、「北に曲がる道」というのは意味不明である。北に進む道が北に曲がっているというのか、意味が無い。

例えば「西に向かう道が北に曲がる道」と云う意味であるならば理解できる。それであれば、茶臼山南麓を西に向かい山代辺りで北に曲がる道を指しているのかと云えば、それは朝酌渡しに行くにはかなりの回り道となりあり得ない。

通説では野城橋で一旦切り、西への道を記しその区切りが十字街で二辺に別れると云う解釈をしている。十字街は十字の交差点であり三辺に別れるというなら理解できるが二辺に別れるという解釈は奇妙である。

岸埼は「十字街」という地名が残っていたので、これを参考に古写本に記された「十家衝」を「十字街」と読み替え解釈を試みたのであろう。岸埼は「恐字街欤」と疑問を持ちつつ記したのであろうが、これを春満が「家衡ハ字街の誤奈るへし」と断定的に記したしたことからそれが定説となり、辻褄の合わない解釈が重ねられてきている。

話を戻すと、[衝]と記された場所は出雲国庁から北に向かって進んだ先で茶臼山東麓にあたるこの辺り地理院地図であろう。

ここから朝酌の渡しに抜けたのであろう。

4里260歩は約2600(m) であることを勘案すると、朝酌の渡しへは出雲国分寺跡の東側から大橋川の塩楯島方面に向かい、そこから川沿いに進んだ行程が約2600(m)であり、風土記の記述に相当する。

国府跡周辺の発掘調査が一段落し、パンフレットや案内板など置かれ解説されているが、その案内板には朝酌の渡しへの行路として二つの池(蟹穴池・奥堤池)の側を通る道が推定されている。この道は峠越えで標高30(m) 以上あり、間道としては考えられるが正道としては考えがたい。

『出雲国風土記』意宇郡で「黒田驛郡家同處」と記されており、既に記したように、黒田驛家が松江市大庭町の黒田畦近くであったとすれば、意宇郡家はこのあたりにあったと考えられる。

- 「坐北朝南」いわゆる「天子は南面す」という古代中国の思想であるが、出雲国庁の場合、これが当てはまるのかどうか疑問がある。南面するように国庁を作るなら、もっと北、出雲国分寺辺りに国庁を作れば良かったのではないかと思える。

今推定されている国庁辺りで南面するとすれば、南にはすぐ意宇川が流れており、その南は山であり何やらすっきりしない。

無論意宇川は氾濫が多く、川筋を変えることの多い川であり、古代には一時期今の川筋と異なり三軒家と呼ばれる辺りを流れていたとも考えられているから、微高地である中島と呼ばれる六所神社付近に国庁が作られたものでもあろう。

今大草町は意宇川で二地区に別れているが、元は意宇川が北に流れ、その南側を大草と呼んだものと思われる。

「こくてふ」という地名から、今の六所神社傍に国庁があったのは確かであろうが、これは北面していたのではないかと思われる。

「坐北朝南」というのは「四神相応の地」というのがその思想の背景であり「背山臨水」山を背にし水に臨む(背後に山、前に水)というのが本来である。

意宇川が国庁の北方を流れていたとすれば、国庁が北面していたとしても、四神相応の地でありおかしくはない。

何れにせよ今後の発掘調査によるしか判断しがたい事ではあるが、一応疑問として記しておく。

(国庁の碑)

道度

国の東の境より西に去る廿里二百八十歩、野城橋に至る。長さ三十丈七尺、廣さ二丈六尺。(飯梨川)

又西に廿一里国廳に至る。意宇の郡家の北十家にて衝く。即ち為に二邉に分かれる。(一つに正西道。二つに柱北道)

柱北道此を去る四里二百六十歩、郡の北の堺朝酌渡に至る。(渡八十歩、渡船一)

- 廿里二百八十歩…11153(m)

三十丈七尺…90.87(m)

二丈六尺…7.70(m)

廿一里…11189(m)

四里二百六十歩…2593(m)

八十歩…142.1(m)

(白井文庫k50)

──────────

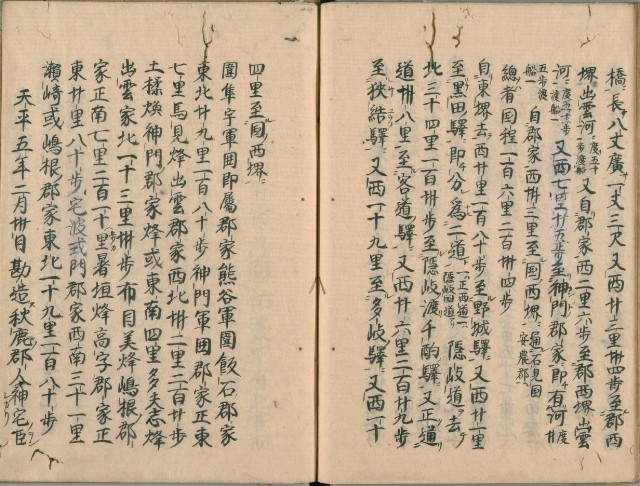

二百六十歩至郡北堺朝酌渡渡八十歩

渡船一 又北一十里

一百卅歩至嶋根郡家自郡家去此一十七里一百八

十歩並隠岐渡千酌驛家濱渡

船又自郡家西一十五

里八十歩至郡西堺佐太橋長三丈廣一丈佐太

川又西

八里三百歩至夜秋鹿又自郡家西一十五里一

百歩至郡西堺又西八里二百六十四歩至楯縫郡

家又自郡家西七里一百六十歩至郡西堺又西一十

里二百廾歩出雲郡家東邊即入正西道也摠

柱北道程九十九里一百一十歩之中隠岐道一十七

里一百八十歩正西道自十字衝西一十二里至野

-----

代橋長六丈廣一丈五尺又西七里至玉作街即合

為二道一正道一

有南道一十四里二百一十歩至郡南西堺又南二十

三里八十五歩至大原郡家即分為二道一南西道

一東南道

南西道五十七歩至斐伊河渡廾五歩

渡船又南正廾九里一

百八十歩至飯石郡家又自郡家南八十里至国南西

堺通備後国

三以郡總去国程一百六十六里二百五十七歩也

東南道自郡家去廾三里一八十二歩至郡東南堺

又東南十六里二百卅六歩至仁多郡比々理村分

為二道一道東八里一百廾一歩至仁多郡家一道南二十

八里一百廾一歩正西道自玉作街西九里至東待

──────────

又北一十里一百卅歩至嶋根郡家ニ†

又北一十里一百三十歩、嶋根郡家に至る。

自リ郡家去ル此ヲ一十七里一百八十歩並隠岐渡ル千酌驛家ノ濱(渡船)†

・細川家本k64で「自郡家去北千千七里一百八十歩至隠岐渡千酌驛家濱(度舩)

(山川版p132では「自郡家去北一十七里一百八十歩至隠岐渡千酌駅家浜(度船)」と改変。

・日御碕本k64で「自郡家去北一十七里一百八十歩至隠岐渡千酌驛家濱(度舩)」

- 並隠岐…「至隠岐」の誤写であろう。

- 一十七里一百八十歩…9377.3(m)

郡家より此を去るに十七里百八十歩、隠岐の渡し千酌駅家の浜に至る。渡船あり。

- 船…白井本では「船」としているが、古くは細川家本や日御碕本のように「舩」であり大型のものを指していた。

又自リ郡家西一十五里八十歩至ル郡ノ西堺佐太ノ橋ニ長サ三丈廣サ一丈(佐太川)†

- 一十五里八十歩…8134.1(m)

- 三丈…8.88(m)

- 一丈…2.96(m)

又、(嶋根)郡家より西十五里八十歩、(嶋根)郡の西の堺佐太の橋に至る。長さ三丈広さ一丈(佐太川)

又西八里三百歩至ル夜秋鹿ニ

又自郡家西一十五里一百歩至郡西堺†

・細川家本k64で、「又西八里三百歩至東秋鹿」

・日御碕本k64で、「又西八里三百歩至夜秋鹿」

- 八里三百歩…4795.2(m)

・三百歩で一里なのであるから、何故ここで八里三百歩ではなく九里としていないのか疑問が残る。

- 一十五里一百歩…8169.6(m)

又、西八里三百歩にて秋鹿の東に至る。

又、(秋鹿)郡家より西一十五里一百歩にて(秋鹿)郡の西の堺に至る。

又西八里二百六十四歩至楯縫郡家

又自郡家西七里一百六十歩至郡西堺†

- 八里二百六十四歩…4731.3(m)

- 七里一百六十歩…4013.8(m)

又、西八里二百六十四歩にて楯縫郡家に至る。

又、(楯縫)郡家より西七里一百六十歩にて(楯縫)郡の西の堺に至る。

又西一十里二百廾歩出雲郡家東邊即入正西道也†

又、西一十里二百二十歩にて出雲郡家の東辺、即ち正西道に入る也

摠柱北道程九十九里一百一十歩之中隠岐道一十七里一百八十歩†

- 九十九里一百一十歩…52942.6(m)

- 一十七里一百八十歩…9377.3(m)

- 摠…総

- 程…道のり

- 隠岐道…距離から島根郡家から手角を通り、北浦に抜けて千酌までの道程であったと思われる。

忠山290.5(m)地理院地図の西側を通るという説があるが、あり得ない。

各道は人が歩くだけでなく物資を運ぶ道でもある。

忠山の西側ルートは標高180(m)を超す山道である。荷物を抱えて歩いてみるが良い。

一方手角から北浦に通じる道は最大標高35(m)程である。

この忠山説を言い始めたのは後藤のようであるが、長海から千酌の爾佐神社まで、正確にトレースしてみると、忠山西ルートは山中のクネクネ道であり手角ルートと距離はほとんど変わらない。歩きもせず地図だけで判断したのであろう。

すべての柱北道の道のりは九十九里一百一十歩、このうち隠岐道一十七里一百八十歩。

正西道自十字衝西一十二里至野代橋長六丈廣一丈五尺†

- 正西道自十字衝…

・細川家本k64で「正西道自十字御」

・日御碕本k64で「正西道自十字御」

・倉野本k65で、「正西ノ道自十字御街」

・紅葉山本k53で「正西道自十字衝」

・萬葉緯本k85で「正西道自十字衝」」

- 野代橋…野代川に架けられていた橋の名であろう。今は総じて忌部川と呼ばれているが、その下流部を野代川と呼んでいた。

現在の野代橋は忌部川の河口にかかる橋の名になっているが、風土記時代には田和山東方今の勝負橋あたりにあったと思われる。

「十字衝」(十家衝)からおよそ6kmほどであり、12里の記述に合う。

- 一十二里…6393.6(m)

- 六丈…17.76(m)

- 一丈五尺…4.44(m)

正西道、十字衝より西一十二里にて野代橋に至る。長さ六丈廣さ一丈五尺。

又西七里至玉作街即合為二道一正道一

有南道一十四里二百一十歩至郡南西堺†

- 至玉作街即合為二道一正道一

有南道…

・細川家本k64で「至玉作街即分為二道一正西道

一在南道」

・日御碕本k64で「至玉作街即分為二道一正西道

一在南道」

・倉野本k65で、「至玉作街即分為二道一正西道

一[在]

正南道 正南道」

・萬葉緯本k85で「至玉作街即分為二道一正西道

一正南道」

・風土記抄4帖k47本文で「至玉作街即分為二道一正西道

一正南道」

- 七里…3729.6(m)

- 一十四里二百一十歩…7835.1(m)

・萬葉緯本k85・萬葉緯本NDLk88では十四里の前に正南道の記述があり「正南道十四里二百一十歩至郡南西堺」とある。

・風土記抄4帖k47本文で「正南道十四里二百一十歩至郡南西堺」

・細川家本k64・日御碕本k64・紅葉山本k53・倉野本k65には「正南道」の記述はなく白井本に同じ。

- 玉造から南に向かう道を「正南道」としたのは岸埼の修正よるものと思われるが、国庁から出ている道ではないのに「正南道」と呼ぶことには違和感がある。

「一正西道、一有南道」が補記のように小さな文字にされているが、元々は補記ではなかったものを補記のように記したために、混乱を招いたものと思われる。それで岸埼は「正南道」を補って辻褄合わせをしたのであろう。

即ちここの文は「又西七里至玉作街即合為二道、一正西道、一有南道一十四里二百一十歩至郡南西堺」であったと思われる。

又西七里にて玉作の街に至る。即ち合して二道を為す。一つに正西道、一つに南道ありて一十四里二百一十歩にて郡の南西の堺に至る。

又南二十三里八十五歩至リ大原ノ郡家ニ即チ分レ為ル二道ト一南西道

一東南道†

- 二十三里八十五歩…12423.1(m)

- 大原郡家…ここに記す大原郡家は木次町里方菟原にあった郡家のこと。

ルートは、和名佐の国境(木垣坂)―遠所川沿い―上仁和寺―赤川前原橋―原口―山方―菟原、で、12km半となる。

又南二十三里八十五歩にて大原の郡家に至り、即ち分れ二道と為る。一つに南西道、一つに東南道

南西道五十七歩至斐伊河渡廾五歩

渡船†

- 五十七歩…101.2(m)

- 廾五歩…44.4(m)

- ・紅葉山本k53「南西道五十七歩至斐伊河度廿五歩

度船一」

・細川家本k64「南西道五十七歩至斐伊河度廿五歩

度船一」

・日御碕本k64「南西道五十七歩至斐伊河度廿五歩

度船一」

・倉野本k65 「南西道五十七歩至斐伊河度廿五歩

度船一」([度]にはそれぞれ[渡]と傍記)

・風土記抄-4-k48本文 「「南西道五十七歩至斐伊河度卄五歩

渡船一」

南西道五十七歩にて斐伊河に至る。(渡二十五歩。渡船一。)

又南東南イカ正廾九里一百八十歩至ル飯石ノ郡家ニ

又自リ郡家南八十里至ル国ノ南西堺ニ 通備後ノ国

三以郡ニ

總去国程一百六十六里二百五十七歩也†

- 廾九里一百八十歩…15771(m)

- 八十里…42624(m)

- 一百六十六里二百五十七歩…88902(m)

- 南東南イカ正廾九里一百八十歩…他本により「南西廾九里一百八十歩」に改める。

・細川家本k64・日御碕本k64・倉野本k65・萬葉緯本k85で「南西廾九里一百八十歩」

- 總…[総]の旧字

- 程…みちのり。現在では「行程・道程」のように使われることが多い。

又、南西二十九里一百八十歩にて飯石の郡家に至る。

又、郡家より南八十里にて国の南西の堺に至る(備後国三次郡に通う)。

総じて国を去る道程は一百六十六里二百五十七歩也

- この総道程「一百六十六里二百五十七歩」は国庁から赤名峠までを表している。

赤名峠-飯石郡家-大原郡家-大原旧郡家-和名佐-玉造-乃白-国庁で、90(㎞)弱である。

ちなみに後藤は「出雲国風土記考証」p362の解説で、この里程を飯石郡家から赤名峠迄と考え、それでは距離が長すぎるとし、新旧の里程が混雑していると記しているが、後藤の勘違いである。

東南道自郡家去廾三里一八十二歩至郡東南堺

又東南十六里二百卅六歩至仁多郡比々理村分為二道

一道東八里一百廾一歩至仁多郡家一道南二十八里一百廾一歩†

- 廾三里一八十二歩…廾三里一百八十二歩であろう。12578(m)

・細川家本k65・日御碕本k65・倉野本k66は白井本に同じ

・紅葉山本k53で「廿三里一百八十ニ歩」

・萬葉緯本k85・出雲風土記抄4帖k48本文で「二十三里一百八十ニ歩」

・萬葉緯本NDLk87ではこの部分衍字

- 十六里二百卅六歩…8944(m)

・出雲風土記抄4帖k48本文で「一十六里二百卌六歩」

- 比々理村…

・倉野本k65で「今ノ上阿井村」と傍記しているが、上阿井村は仁多郡家から直線方向で南西13(㎞)余りであり、話にならない。

これは出雲風土記抄4帖k49の解説を写したものであろう。

岸埼は東南道を飯石郡家から吉田村-宇月峠を超えて上阿井を通って仁多郡家までのルートと捉えており、其の為に各距離を改変している。

このルートで飯石郡家から吉田を通り郡の堺宇月峠まで15(㎞)弱ある。又宇月峠から上阿井の阿井川畔まで5(㎞)ほどである。宇月峠から9(㎞)弱と云うと下阿井の鋳物屋あたりとなってしまう。

- 解りにくい部分である。仁多郡比々理村というのが今に残る地名がない。東南を逆に考えると西北方向であるから

仁多郡比々理村から西北方向で郡の堺があり、更にその西北に隣の郡家があるという。

即ち、ここに云う郡家「東南道自郡家」は大原郡家を指しており、東南道は大原郡家を起点とする道の名である。

又次の文で仁多郡比々理村からニ道に分かれるとある。そこから東に仁田郡家があるという事と距離から考えると、

比々理村というのは仁多郡家の西約4.5kmで、今の馬馳下辺りと考えられる。地理院地図

国境は今は尾原ダム湖に沈んでいるが、1960年代の航空写真で見ると今の道の駅北方で斐伊川が蛇行していた辺りと考えられる。次の地図辺り地理院地図。

・後藤は「出雲国風土記考証」p362解説で「郡堺から東南一十六里二百四十六歩は、仁多の郡家までの距離に等しいから、比比理村は仁多郡家のある所にあたる。」

・加藤は「修訂出雲国風土記参究」p463参究で「比比理村は、大原・仁多郡境、仁多郡側の古名で、今の仁多町八頭辺であろう。」

とそれぞれ記している。後藤の説は論外として加藤の説は仁多郡家から八頭まで約7kmほどで距離が長く又ニ道に分かれようがない。又、八頭から郡の境までの距離を全く考えていない。

- 二十八里一百廾一歩…15133(m) 他の古写本では「三十八里一百二十一歩」であるからこれに改める。

・三十八里一百廿一歩…20461(m)

・細川家本k65で「一道東八里一百廿一歩至仁多郡家一道南卅八里一百廿一歩」

・日御碕本k65で「一道東八里一百廾一歩至仁多郡家一道南卅十八里一百廾一歩」

・倉野本k66で、「一道東方卅八里一百廾一歩至仁多郡家ニ一道ハ南丗八里一百廾一歩至備後国堺遊託山」

・出雲風土記抄4帖k49本文で「一道東方卅八里一百廾一歩至仁多郡家一道南方卅八里一百二十一歩備後国堺至遊託山」

ニ道に分かれるもう一方の道は馬馳下から出雲三成方面に向かう道を指すのであろう。

馬馳下―出雲三成―宇根―高尾―野土―大馬木―堅田―上連―出雲峠(遊託山)で約20(㎞)。記述に合う。

- 荻原の講談社学術文庫「出雲国風土記」は加藤の説を丸飲みしたものであり、記述するに値しない。

ついでに、ここだけに限らないがネット上では講談社学術文庫「出雲国風土記」を真に受けた記述が拡散され鼻白む。

何度も記しているが、『出雲国風土記』は地誌である。当然に神社案内ではない。地誌の記述を検証するには現地を歩いてみる必要がある。

私自身出雲を歩き始めて三十年以上になるが、そのきっかけは所謂「通説」(加藤説が中心)がいい加減過ぎると感じたことが始まりである。

この間出雲地方はずいぶん様相が変わり、出雲平野の築地松も随分減り、旧松江市など見る影もない。

地名変更も多くなり各地の小字名は消え、困難も増えてきた。

(白井文庫k51)

──────────

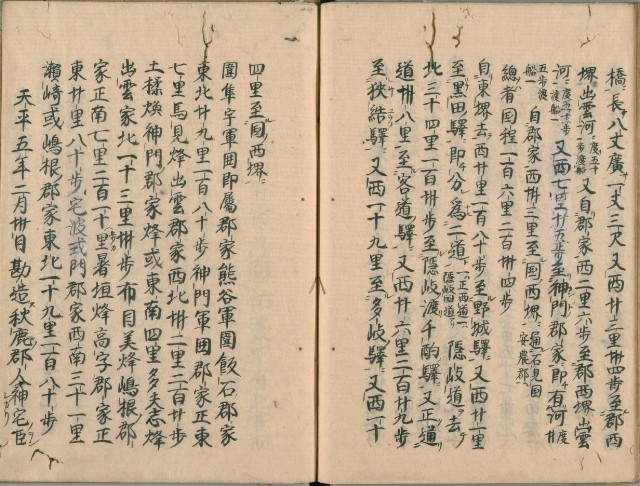

橋長八丈廣一丈三尺又西廾三里卅四歩至郡西

堺出雲河度五十

歩渡船又自郡家西二里六歩至郡西堺出雲

河度五十歩

渡船自郡家西卅三里至国西堺通石見国

安農郡

總者国程一百六里二百卅四歩

自東堺去西廾里一百八十歩至野城驛又西廾一里

至黒田驛即分為二道一正西道一

隠岐国道隠岐道去

北三十四里一百卅歩至隠岐渡千酌驛又正通

道卅八里至客道驛又西廾六里二百廾九歩

至狭結驛又西一十九里至多岐驛又西一十

-----

四里至国西堺圍隼宇軍囲即屬郡家熊谷軍圍飯石郡家

東北廾九里一百八十歩神門軍囲郡家正東

七里馬見烽出雲郡家西北卅二里二百廾歩

土揉煥神門郡家烽或東南四里多夫志烽

出雲家北一十三里卅歩布目美烽嶋根郡

家正南七里二百一十里暑垣烽高字郡家正

東廾里八十歩宅波式門郡家西南三十一里

瀬﨑或嶋根郡家東北一十九里一百八十歩

天平五年二月卅日勘造秋鹿郡人神宅臣

──────────

正西道自玉作街西九里至東待橋長八丈廣一丈三尺†

又西廾三里卅四歩至郡西堺出雲河(度五十歩渡船)†

又自郡家西二里六歩至郡西堺出雲河(度五十歩渡船)†

自郡家西卅三里至国西堺通石見国安農郡†

(白井文庫k52)

──────────

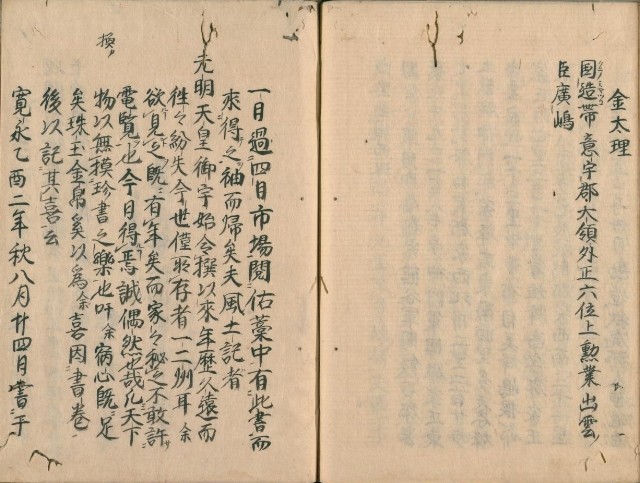

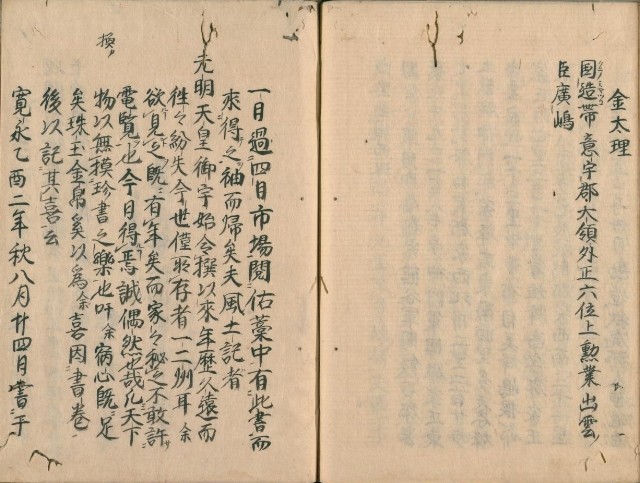

金太理

国造帯意宇郡大領外正六位上勲業出雲臣廣嶋

-----

一月過四日市場閲佑藁中有此書而

來得之袖而帰矣夫風土記者

元明天皇御宇始令撰以來年歴久遠而

往々紛失今世僅所存者一二州耳余

欲見之既有年矣而家々秘之不敢許

電覧也今日得焉誠偶然也哉凣天下

物以無模珍書之樂也叶余宿心既足

矣珠玉金帛蒵以為余喜因書卷

後以記其喜云

寛永乙酉二年秋八月廾四日書于

──────────

国造帯意宇郡大領外正六位上勲業出雲臣廣嶋†

- 国造帯意宇郡大領外正六位上勲業出雲臣廣嶋…既に『出雲国風土記』意宇郡2で記したが、「出雲国計会帳」天平五年八月では「國造帯意宇郡大領外正六位上十二等出雲臣廣嶋」とある。

「出雲国風土記」完成が天平五年二月卅日として、「出雲国計会帳」の記述は「出雲国風土記」完成後の天平五年八月であるから、出雲臣廣嶋の勲位が「出雲国風土記」完成時に勲十二等であったかどうかは断定できない。

風土記の奏上後に初めて勲等が初等則ち十二等として与えられたと考えることもできる。

- 個人的には位階勲等などというものに興味はない。出自に左右され、中央宮廷を中心に位階勲等が決められる制度などどうでも良い。

- 寛永乙酉二年…寛永二年(1625)は乙丑年、乙酉年であれば正保2年(1645)。乙酉の月なら8月

- ここでの奥書によれば、関祖衛は、この書を寛永二年正月四日に市井にて藁に包まれた状態で発見し入手したと云うことになる。

幕府の命を受け幕府所蔵の風土記を校合書写した物とは別のようである。

幕命にて校合書写したのはこの後のことかと思われる。幕府所蔵の紅葉山本というのがそれに当たるのかも知れない。

さすれば、保存状態の良さも鑑み、紅葉山本が最も信頼度が高いと云えるようにも考えられる。

(白井文庫k53)

──────────

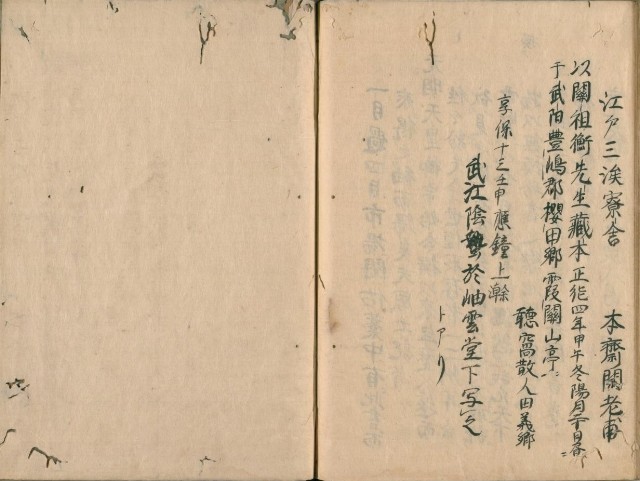

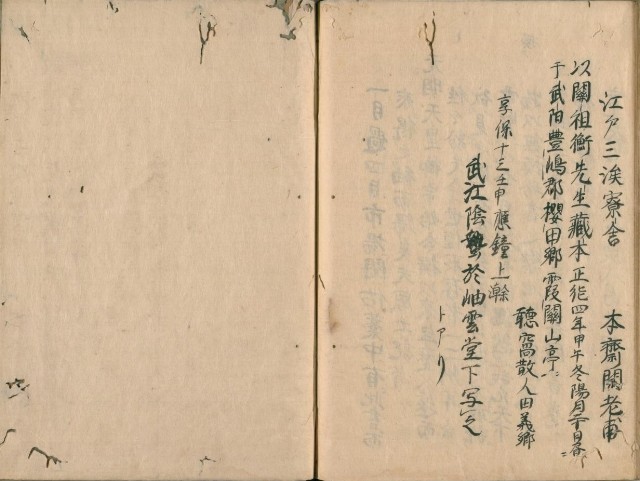

江戸三涘寮舎 本齋關老甫

以關祖衡先生藏本正[彳+ヒ/ヒ]四年甲午冬陽月二十日昼

于武阳豊嶋郡櫻田郷霞關山亭

聼窩散人田儀郷

享保十三年壬申應鐘上[氵卓余]

武江陰蟄於岫雲堂下写之

トアリ

-----

──────────

- 正[彳+ヒ/ヒ]四年甲午…正徳4年8.25(1714.10.03)

- 享保十三年…1728年