▲「八雲山」(須我山)

標高424.1(m) 地理院地図

『出雲国風土記』大原郡に記載されている「須我山」

山頂は開けている。

ただ、「大本八雲神社」の境内地になっているようで、その類の石碑や建造物がある。

所謂大本教である。

それを無視すれば気持ちの良い山頂である。

雲陽誌110コマp206で「須我山 【風土記】に載る所なり、古須我社ありといふ、今は諏訪明神の宮山なり、里俗寶名塚といふ、」

とあるから、須我山は諏訪神社の社地であったはずである。どういう経緯か不明なれど、大正期頃、大本に売り払ったということになる。

以下本来の山名「須我山」と記す。

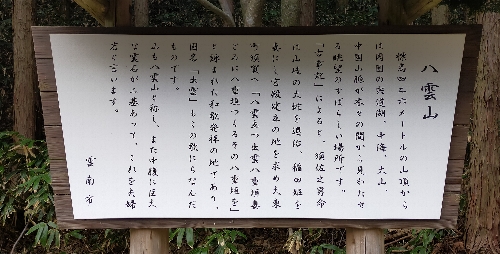

(須我山)登山口案内板

・「雲南省」と記されている。「雲南省」は中華人民共和国の省であり、「雲南市」ではない。

大本が設置したものであろう。

(須我山)山頂奥の樹林

・「寶名塚」というのは此の辺りにあったのかと思われる。

戦国期毛利氏が三笠城攻略の為、この地に番城を築いたという。「高津場番城」

(番城は特定の城主を置かず輪番で維持する城のこと)