神社a

◎「勝日高守神社」

島根県安来市広瀬町富田782 地理院地図

主祭神:大己貴幸魂神

境内「月夜見社」祭神:月夜見神

中世尼子氏が居城とした月山富田城の山上にある。

『出雲国風土記』意宇郡で「加豆比乃高社」

「延喜式」巻10出雲国で「勝日髙守神社」

日本書紀巻1-k48一書の六で、少彦名命が常世郷に渡ったのち、大己貴神がこの先国作りを共にしてくれる者はいないのかと

嘆いていた時海からやってくるものがあり誰かと問うと、汝の幸魂奇魂であると称し、日本國の三諸山に住みたいと言い、それが大三輪之神であると記されている。

この記述の元となった伝承を持つのが月山であり、欽明期に社が建てられたと伝える。

「髙守」は「髙森」であり、山頂にある森を意味する。

山腹(今の山中御殿跡あたりか)に「加豆比乃社」があり大己貴命を祀り、その奥宮として「加豆比乃高社」が祀られた。

「加豆比乃社」は後に藤原景清により対岸に移転。(富田八幡宮境内「勝日神社」)

大己貴命が幸魂奇魂を迎えたのが鏡岩と呼ばれる岩といわれ、境内にあるという説もあるが境内からでは海は望めず所在不明。(今の三の丸跡辺りか)

幸魂は和御魂の一つで幸いをもたらす魂。何故か奇魂は祭られていない。奇魂は大神神社に祭られたものかとも思われる。

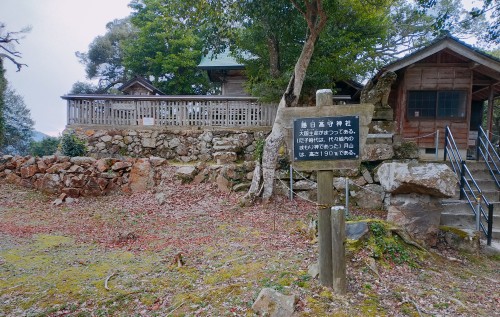

(勝日高守神社 前景)

(勝日高守神社 社地)

(勝日高守神社 参道)

(勝日高守神社 拝殿)

(勝日高守神社 拝殿内)

(勝日高守神社 本殿)

(勝日高守神社 本殿2)

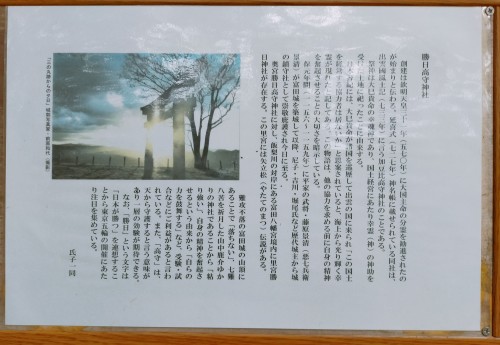

(勝日高守神社 案内板)

(勝日高守神社 境内 月夜見社)

- 元は月読尊を祀る山であったのであろう。

「勝日高守神社」本殿は境内「月夜見社」を拝するように建てられたようにも思われる。

「勝日」は「日に勝る」ということであろうから、この地方特に島根半島では「天照大神」よりも海の神・航海神としての「月読尊」を奉る信仰が拡がっていることに照応する。

一部にある「戦勝の神」などというのは武家の発想。それなら荒御魂を祀っているはずである。